こどもによるこどものためのこどものまち『ま・あ・る』

「子どもが楽しみながら、お金のこと、仕事のことを学べたらいいな」

と考えている保護者の方!

静岡市にある『ま・あ・る』は、全国で唯一常設されている「こどもによるこどものためのこどものまち」。

そこでは子どもたちが自主的に行動して「まち」を作っています。

今回は『ま・あ・る』の取材レポートをお届けします。

『ま・あ・る』とは?

静岡県静岡市にある『ま・あ・る』は、全国で唯一常設されている「こどものまち(こどもバザール)」です。

仕事体験やものづくりを通じて、「まなぶ」「あそぶ」「つくる」を体験できる施設です。対象は0歳から高校生まで。幅広い年齢の子どもたちを対象にしたプログラムを実施しています。

『ま・あ・る』には

- こどもたちによるこどものまち「こどもバザール」

- 地域産業と子どもたちを繋ぐ「しごと・ものづくり」講座

- キャリア教育や校外学習・遠足に「学校・団体向けプログラム」

- 未就学児親子が一緒に楽しむ「ちびっこ親子向けプログラム」

の4つの魅力があります。

今回取材したのは「こどもバザール」。まず話を聴いたのはこども副市長のそよちゃんです。

『ま・あ・る』に通い始めたのは2歳から!

こども副市長のそよちゃんは2歳の時から『ま・あ・る』に通い、今年で8年目です。

『ま・あ・る』の魅力を聞くと「子どもたちが経営するお店は他にありません。ここではいろんな経験ができるなと感じます。社員さんとしてしごともできますし、店長さんになったら教える体験もできます」と答えてくれました。

社員さんに教える時は、分かりやすいように丁寧な言葉で伝えたり、「こうやるんだよ」って見せて教えたりしているそう。

こども副市長としては、館内をパトロールしたり、スタンプカードの交換をしているのだとか。

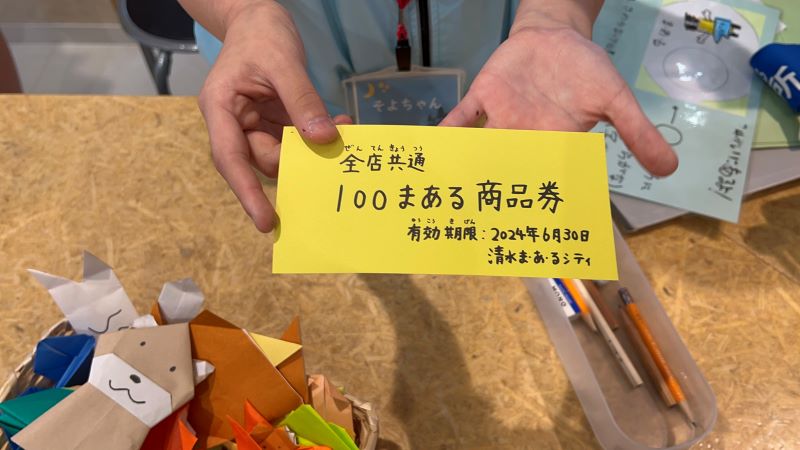

「おしごと、買い物、ゲームをするとスタンプカードにスタンプがもらえます。それが全部たまると100まある分の商品券に替えられます」

質問に的確に答えてくれるそよちゃん。言葉遣いも丁寧で、まるで大人のスタッフと話しているよう。誰かに答え方を教わったというよりも、自分で考え、責任を持って答えているという姿が印象的でした。

スタッフの寺﨑さんによると、子どもたちは小さいころから『ま・あ・る』に親しみ、小学生になると、「こどもバザール」に参加し、中高生になると「みんなに教えたい」と気持ちが変化していくことが多いのだとか。「『教わる側から教える側になりたい!』そんな風に変化していくのだと、子どもたちに教えられました」

「人と関わるのが楽しいから毎日来てる!」

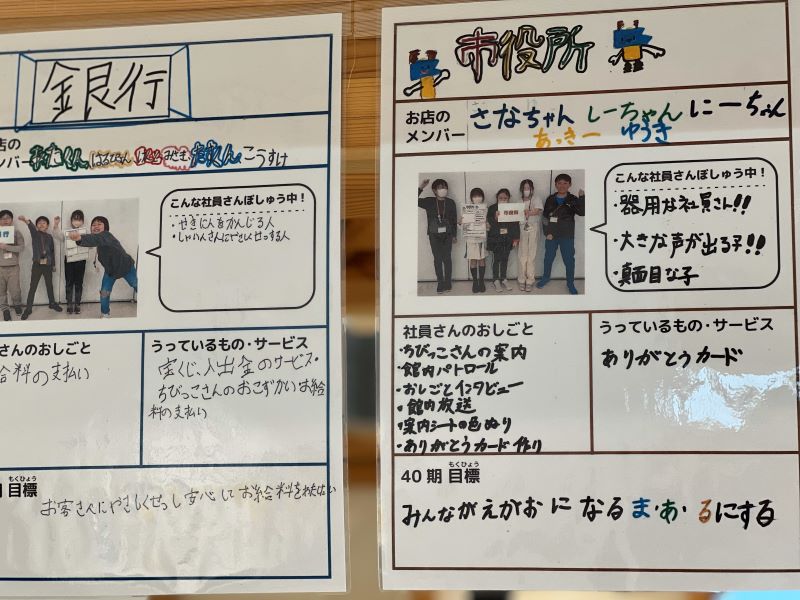

「人と関わるのが楽しいから毎日来てる」と話してくれたのは、市役所のこども店長の1人、さなちゃん。1歳から『ま・あ・る』に通っているそうです。

市役所のしごととして、館内を見回って、ゴミが落ちていないか確認したり、利用者の状況に応じて館内放送を入れたり、迷っている子がいたら案内をしたりしているのだとか。

市役所のしごとで工夫していることは、「ちびっこさんだと優しい言葉で話したり、小学生だと敬語にして、相手が話しやすいように使い分けています」とのこと。相手が理解しやすいように、言葉を使い分けているのが素晴らしいですね。

「これからは、たくさんの店長さんが増えても、みんなが楽しく遊べる『ま・あ・る』にしたい!」と、「自分がどうしたいか」の抱負も話してくれました。

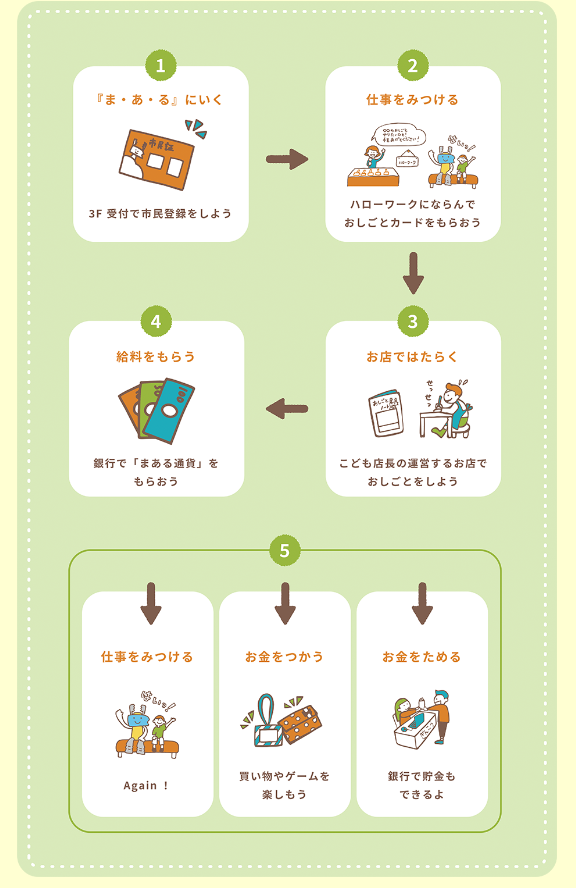

「こどもバザール」の楽しみ方

「こどもバザール」でおしごとができるのは小学生からですが、ちびっこさん(未就学児)は1日に300まある(「まある通貨」は『ま・あ・る』での通貨の単位)のおこづかいをもらって、お買い物やゲームを楽しむことが出来ます。おこづかいに加えて、ちびっこさん向けのスタンプカードにスタンプを集めれば、「100まある商品券」に交換することができます。

そんなちびっこさんでも楽しめる「こどもバザール」。小学生はどのように参加できるのでしょうか。

働く

ハローワークでおしごとを紹介してもらいましょう。

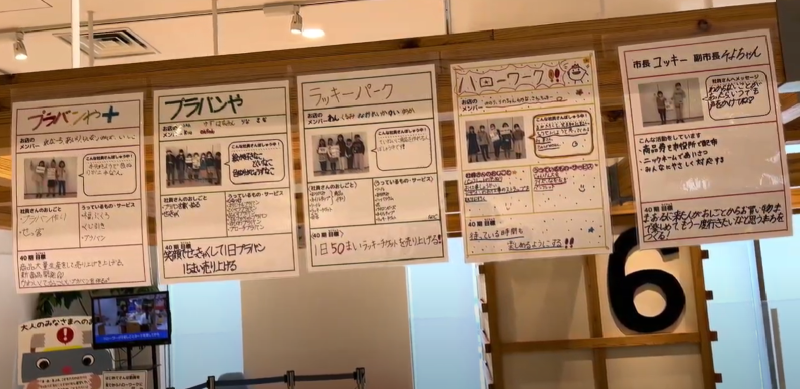

おしごとの紹介ももちろん子どもたちがします。「おしごと時間」に合わせてハローワークで紹介されます。「プラバンや6人、おしごとしたい人、手を上げてください」とハローワークのこども店長がマイクで案内し、ストラップを配ります。ストラップをもらった方からおしごと場所に向かいます。おしごとを紹介するのもおしごと場所まで案内するのも全て子どもたちが行います。

たくさんあるお店屋さんの紹介。

子どもたちに人気なのは、「プラバンや」さんと「ざっかや」さん。20分間集中して商品を作る事ができるので、ものづくりが好きな子どもたちにお勧めだそうです。しごと内容は商品作りの他にも、お客さんへの接客などがあります。

「ざっかや」さん。

「プラバンや」さん。

「イラストや」さん。

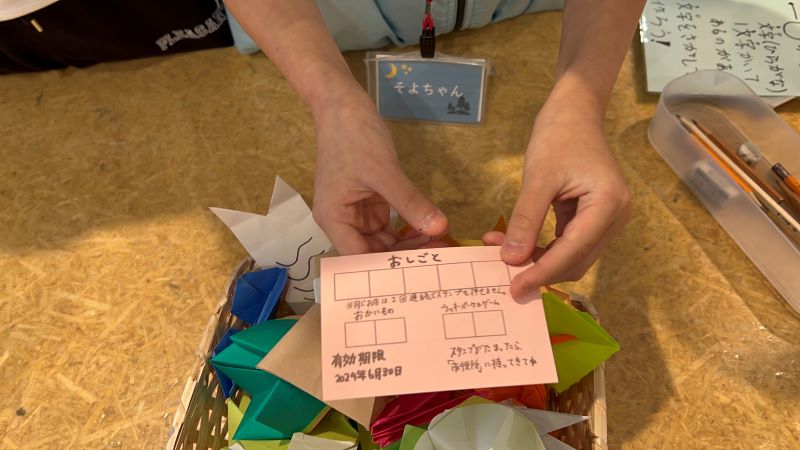

スタンプカード

ちびっこさん用と、小学生用があります。

おしごとだけではなく、お買い物やゲームをするとスタンプがもらえます。全部貯まると100まある分の商品券と交換してもらえるそうです。

※こども市長・副市長の発案で「スタンプカード」を実施しています。

文字探し

館内に隠れている文字を見つけてつなげるとある言葉になる「文字探し」。折り紙の手裏剣などの商品をもらえます。

※「市役所」で行われているサービスのひとつです。こども店長の出勤状況に応じて実施されることがあります。

社会の仕組みが分かる「こどもバザール」

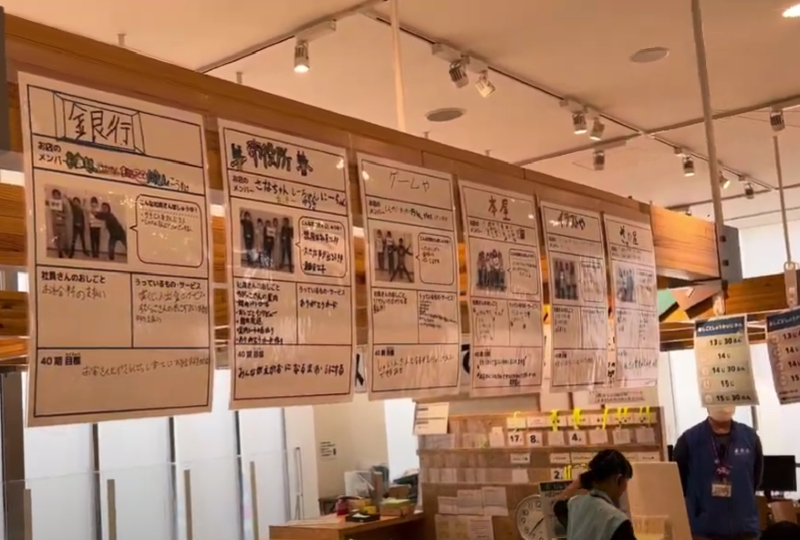

子どもたちが「まある通貨」を入出金する銀行の様子。

来場した保護者の方にもお話を聞きました。

「自分で作ったものが後でお金になって返ってくるので、お金の流れが分かります。うまくできてるなあと思います」

「幼稚園ではお店屋さんごっこがありましたが、小学校ではありません。小学生が『ま・あ・る』でお店屋さんごっこをすると、もっと高度な内容でやれますね。大人になってからでないと学べない事を『ま・あ・る』で学べるのはすごくいいと思います」

「何度も来ています。こども店長の出勤状態によって空いてないお店があるから、また来たいと思えます」

6歳の男の子の保護者の方は、

「お金について分かってきてはいますが、お金のやり取りについてはまだ分かっていません。それを「まある通貨」でのやり取りを通して、子ども同士で覚えてくれるといいなと思います。学校でもお金の教育はしないので、『ま・あ・る』のような場があるのはいいですね」

と話されていました。

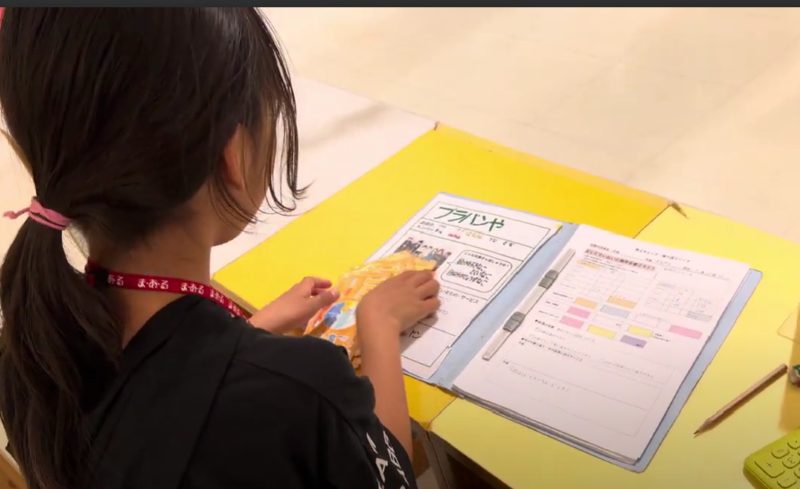

売り上げの計算中のこども店長さん。研修を受けて店長試験に合格すると、こども店長になれます。

来場が10回目だという保護者の方は、お子さまがこども店長の試験を受けに来たそうです。

「無事に受かりました。『ま・あ・る』は子どもにとって、社会の仕組みが分かるからいいなと思います。ハローワークで並んだり、お給料をもらいに銀行に行ったり。働かないとお金が手に入らないということが実感として分かりますね」

「楽しみながら体験しながら学べる」ことが「こどもバザール」の最大の魅力ですね。

スタッフは選択肢を渡すだけ。あとは本人次第

寺﨑さんによると、毎日のように「こどもバザール」に遊びにくる子どもも多いそうです。

「他の学校の子や、大人スタッフと話すのが楽しいと、毎日のように来る子もいます。『ま・あ・る』はみんなが集まれる場所。『ま・あ・る』に行くと異なる学校・学年の子と知り合うことが出来て、活動を通して自然と友達になっています。お弁当を持ってきて一日『ま・あ・る』で過ごす方も多いです」

子どもたちが自分から「行きたい!」と思う『ま・あ・る』では、スタッフの子ども達への「接し方」も重要です。

「スタッフができることはいろんな選択肢を渡してあげること、それをどこまでやるのかは本人次第です。泣いてしまっても、次は頑張ろうとなれば応援できます」

子どもたちだけで大丈夫かな、と心配な保護者の方にお伝えしたい事として、次のようにもお話してくださいました。

「まずは子どもに挑戦させてあげるのが大事かなと思います。初めての場所で不安を抱える方もいらっしゃいますが、親御さんには是非お子さんを信じて応援する方に回っていただけたら嬉しいです」

どうしても不安を感じる場合は、大人スタッフに相談してください。

「大人スタッフはその子その子に合わせて接しています。マニュアル通りにこれをやればいいというのは一切ありません。子ども達と接する上で全スタッフが大切にしていることは、彼らの考えに共感し、彼らのペースを尊重し、対等な立場で一緒になって考えたり相談したりすることです」

子ども一人ひとりの頑張りや成長を見守っているスタッフの方々。

実は、『ま・あ・る』スタッフにはそれだけではない魅力があるのです。

夢を実現するために行動している大人がいる

小学生時代は子ども店長として、中・高校生のときは『ま・あ・る』のボランティアとして活動に参加し、大学生、専門学校生になって、アルバイトスタッフとして働いている方もいるのだとか。

「こども店長経験者である彼らの意見の方が、子どもたちの考えに近いので、今後の運営に役立つと思います。また、静岡市の担い手として、この地域で精力的に活動している姿は、地域活性化にも繋がっています。あらゆる年齢の子どもたちの活躍が楽しみですね」

大人スタッフの中には、講座の講師を務める方も大勢います。

「料理、音楽、保育士、デザイナー、美術関係の仕事をしていたスタッフがいるので、関連する講座を開いています。スタッフがそれぞれプロの仕事をしていたのも『ま・あ・る』の魅力の一つですね」

『ま・あ・る』では、「しごと・ものづくり講座」として、プロの方を講師に、子ども達に静岡の産業の魅力を再認識してもらえるようなオリジナル講座を行っています。

「できないかもと思いながらも講座に参加してみたら、先生にすごいねと褒められて、もっとやってみようという気持ちになる子もいます。第三者に認められるのは大事ですね」

家族以外に認められるのは、子ども自身の自己肯定感向上にもつながります。

「子どもたちもすごく嬉しいみたいです。本人も励みになります。家ではそんなに言われなくても、ここですごいと言われたら自己肯定感や自信にもつながっていきます」

また、スタッフが楽しく働く姿を間近で見られるのも、『ま・あ・る』のよいところ。

寺﨑さん自身も小さいころからの「パン屋さんになる」夢を実現しながら、自身の店舗運営と『ま・あ・る』のお仕事をされています。

「自分が実現しているからこそ、子どもたちにいろいろチャレンジしてみようよと言えます。やってみないと、自分に合う合わない、できるかできないかは分かりません」

「子どもたちはいろいろなお仕事を経験しながら、子どもの中でも向き不向きを考えています。

子どもは大人をよく見ています。「仕事って楽しいんだ」「こんな活動の方法もあるんだ」と知ってもらえることが大切です。身近でお手本を見られることは、子どもにとってもよい経験になり、選択肢を増やしていけるのではないでしょうか。

自信をつけ、選択肢を増やすために子どもたちが挑戦するには、その場が「安心」であることも重要です。

「『ま・あ・る』は自分らしさが出せる安心の場。第三の居場所としても存在しているんです」

第三の居場所としての『ま・あ・る』

家庭、学校に加え、『ま・あ・る』は第三の場所としての役割もあるのだそうです。

「『ま・あ・る』ならありのままの自分でいられる、自分に合った活動ができると、自分の居場所として安心して過ごすことができます」スタッフの方が見るのはマニュアルではなく「その子自身」。そんな姿勢が安心できる場所を作り出している要因なのは間違いないでしょう。

子どもによって、できることとできないことがあるのは当たり前のこと。その凸凹こそが魅力で個々が違う力を持っていることを理解し伸ばすことが大切と寺﨑さんはお話してくださいました。

「大人はフィルターを通して物事を見てしまいますが、凸凹だからこそ魅力的なんです。子どもたちはそれを分かっています。お互いができることをして、みんながフォローし合ってひとつのまちとして運営できる。大人は何も言わなくていい。「頑張れ」と応援するだけでいいんです」

「人と関わるのが好きでハローワークと市役所を行ったり来たりする子もいる一方、もくもくと頑張る子もいる。いろんな子が共存しているのがいいですね。子どもたちは「私はこれをフォローできるよ」と自然に行動しています」

『ま・あ・る』では、子どもたち同士が遊びながら自然と学んでいる姿が多いのでうれしいと、寺﨑さんは笑顔で話してくださいました。

『ま・あ・る』は子どもたちが作って、成長していく場

『ま・あ・る』はただ仕事体験ができる、完成された場ではありません。

子どもたち自身で作り、成長していく場なのです。

「ここなら安心して活動できる。頑張っておいで、と親御さんが安心して送り出していただける場になるように心がけています」

「ここでは失敗はありません。思ってたのと違うな、じゃあこうしてみようかなと思ってくれたらいいと思っています。

子どもたちはトライアンドエラーを繰り返し、何度も挑戦します。それができる場所って魅力的ではないでしょうか。子どもたちも失敗を恐れずにチャレンジし続けてくれたらと思います。大人も含めて、みんなで協力しながら一緒になって作り上げていくのが、大切だと考えています」

『ま・あ・る』を作っていくのは子どもたちだけではありません。保護者やスタッフも含まれます。

子どもにとっては、他の保護者に褒めてもらうのも喜びになり、子どもの話を聴いているうちに、影響を受けることも。

「保護者の方が他の子どもに「どうしてこれしてるの?すごいね」と聞いている内に、自分自身の子どもにもやらせてあげたいとなったりすることもあるんですよ」

子どもだけではなく、大人も変化していく『ま・あ・る』。大事なのは長い目で子どもの変化を見守ることだと寺﨑さんはおっしゃいます。

「子どもたちがどう変化していくのかの過程が大事です。それは、1、2年やったからできる、というものものではなく、長く継続した先にあるものです」

子どもたちも魅力的。スタッフの方も魅力的。人と人との繋がりが大事で、「子どもたちに頑張ってもらいたい」とスタッフ一人ひとりが思っている場所。

『ま・あ・る』の魅力は、しごと・ものづくり体験だけではなく、人にもありました。

お互いを認め合い、助け合い、遊びながら自然と学ぶ

『ま・あ・る』の取材で印象的だったのは、子どもたちが活き活きと自ら動いていたこと。

それは、お互いを認め合い、自分ができることをし、遊びながら楽しく学べる場所があるからではないでしょうか。

試行錯誤を繰り返し、たくさんの経験と自信を得た子どもたちは、自分の未来を切り拓いてていくことでしょう。

そんなまあるに行ってみたい方はこちらから!

廃材・端材、商品提供などでまあるを応援したい方はこちらから!