子どもの「できない」が気になるのはなぜ?親どころのもやもやを紐解いてみよう(教えて!マスターRiku Vol.2)

宿題できてない、明日の準備もしてない。子どもの「できない」が気になるあなた!

気になるのは当然なのです!

そうはいっても、親の対応の仕方で、子どもとの関係が悪くなったり、子どもに悪影響が出るのはさけたいもの。

ここでは、みらいいアカデミア代表でコーチングマスターのRikuが具体的な方法を分かりやすく伝授します。

今日から使えるヒントが満載!

是非活用してみてくださいね。

(この記事は2025年5月18日に行われたセミナーと同じ内容となっております)

マスターRikuの紹介!

株式会社miraii取締役兼オンラインスクール「みらいいアカデミア」代表。レッスンは5名ほど担当しています。

小学校での授業や、将来先生になる大学生に向けての授業、全国でお金とプログラミングのイベントなどをしています。

みらいいアカデミアのカリキュラムを作っているのもマスターRiku。これまでの教育に課題を感じ、「子どもの個性を伸ばすにはどうしたらいいか」を模索しているうちにコーチングに出会い、それを取り入れたのがみらいいアカデミアです。

「普段コーチとして子どもたちと関わっているので、その視点からお話します!」

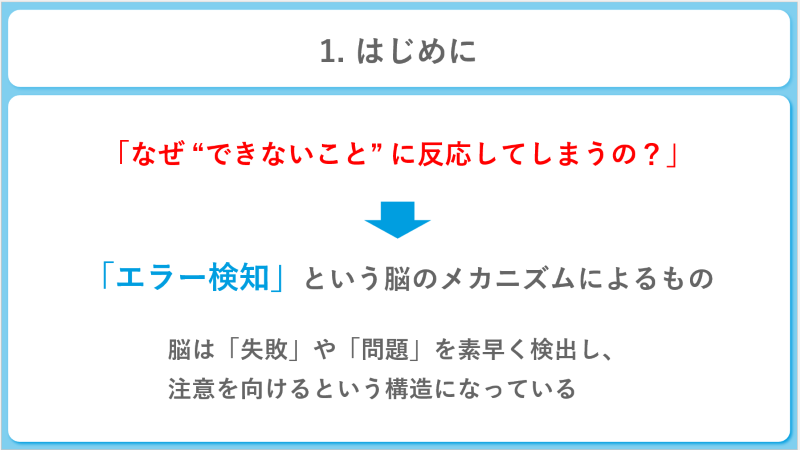

なぜ「できない」に注目してしまうの?

日々の生活の中で、子どもの「できない」部分に目が行ってしまうこともあるかと思います。

宿題をよく忘れる、学校に遅刻してしまう・・・何度も言ってるのにできないな、と思われることもあるでしょう。

では、なぜ「できない」に反応してしまうのでしょうか。

それは、人間の脳の「失敗や問題を素早く検出し、注意を向ける」という構造が理由です。

つまり、「できないことに注目してしまうのは脳のメカニズム」なのです。

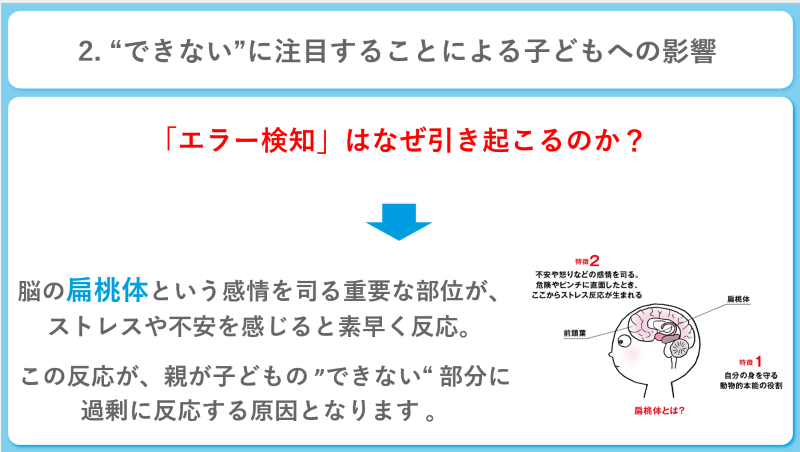

「できない」に注目することによる子どもへの影響

「できない」に注目することで、子どもにどんな影響があるのでしょうか。

脳の「偏桃体」という感情を司る部位が、ストレスや不安を感じ取ると素早く反応します。この反応が子どもの「できない」部分に過剰に反応する原因です。

また、親が子どもに「こうなってほしいな」「こんなことができるようになってほしいな」と期待してしまうのは自然なことです。

問題はそれが過剰なプレッシャーになってしまうことです。

アカデミアの保護者の方ではあまり見かけませんが、他の場所では親の承認欲求が子どものできに関わってくるようなパターンをよくお見かけします。子どもにたくさんの習い事をさせ、「うちの子はこの学校に行ったのよ」などの発言をする方も多くいらっしゃいます。

そのような過程の場合、子どもには過度なプレッシャーにならないように、注意が必要です。

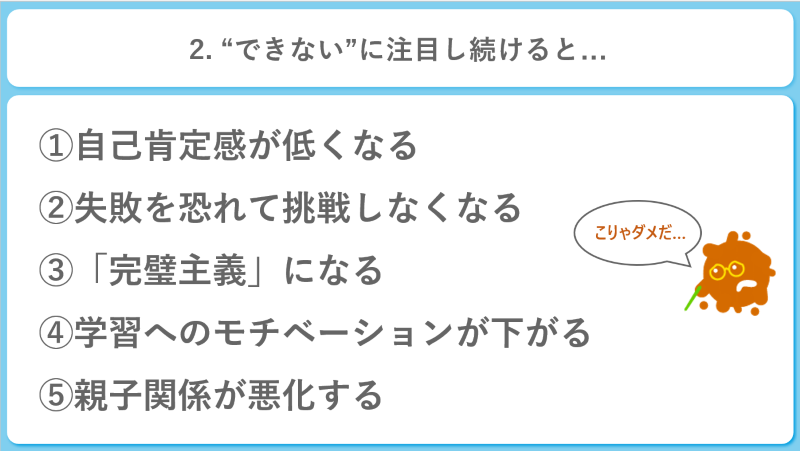

子どもの「できない」に注目し続けると

- 自己肯定感が下がる

- 失敗を恐れて挑戦しなくなる

- 「完ぺき主義」になる

- 学習へのモチベーションが下がる

- 親子関係が悪化する

ということが起こってしまいます。

「できない」に注目し続けると自己肯定感は当然下がっていきます。

「失敗」ができない状況になるため、失敗を恐れて挑戦もしなくなっていくでしょう。

「完ぺき主義」という言葉はポジティブにもネガティブにも受け取れますが、子ども時代の「完ぺき主義」と考えると、何をするにもハードルも高くなり、ポジティブに作用することは少ないのかなと思います。

「できない」に注目することで学習へのモチベーションが下がるのは、非常に多いパターンです。

たとえ70点を取れていたとしても、取れなかった30点に注目し続けると、学習へのモチベーションも下がってしまいますね。

上記のようなムードが家庭でもずっと流れていると親子関係も悪くなってしまいます。

ここで一つ例を上げましょう。ダンスが好きな子がYouTubeなどでダンスを覚えて、自由に楽しんで踊っていました。

そんなに好きならと親はダンス教室に体験に行かせ、その子は通い始めました。すると、3回目ぐらいから「行きたくない」となるのです。

何が起こったのでしょうか?

その子は、以前は、自分が好きなようにダンスをして、できないことをできるようになったりするのが楽しかったのでしょう。しかし、そのダンス教室では、踊りの順番の指定間違えたら指摘されたり、自由に踊れなかったりする指導方法だったのです。すると、あんなに好きだったダンスも「もうやりたくない」となってしまいます。

一度嫌いになったものを好きになるのはなかなか難しいことです。

ですから、「きらいにならない」というのは重要なポイントです。

みらいいアカデミアでも、子どもたちがプログラミングを「できない」「きらい」」にならないように、技術の習得よりも、子どもたちが楽しみ続けられるカリキュラムやレッスンはどのようなものかを考えて作っています。

「できない」「きらい」を子供の頃に思ってしまうのはもったいないので、その状況をいかに作り出さないかに注意しています。

できたことに注目すると

一方、子どもの「できたこと」に注目すると、下記のようなことが起こります。

- 自己肯定感が高くなる

- 失敗を恐れず何度も挑戦する

- 小さな成功を重ねながら成長する

- 学習へのモチベーションが上がる

- 親子関係がより良くなる

「自分はできる」と思っているので自己肯定感は上がり、「できた」に注目しているので失敗を恐れず何度も挑戦できるようになります。

その中で、小さな成功を重ねながら成長していくでしょう。

学習へのモチベーションも上がり、親子関係もより良くなります。

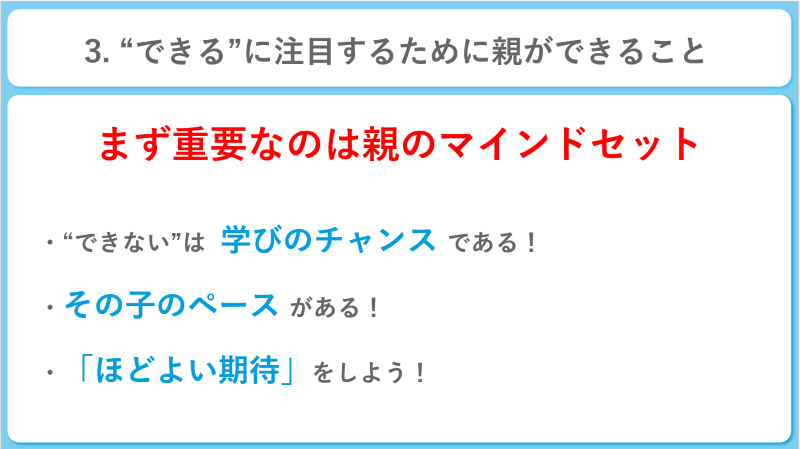

「できる」に注目するために親ができることとは?

まず、重要なのは子どもではなく親のマインドセットです。

親がよいお手本になると、自然に子どももそのマインドセット(物事の考え方や捉え方、心構え)に変わっていくからです。

親のマインドセットとは下記の通りです。

- 「できない」は「学びのチャンス」である!

- その子のペースがある!

- 「ほどよい期待」をしよう!

順に見ていきましょう。

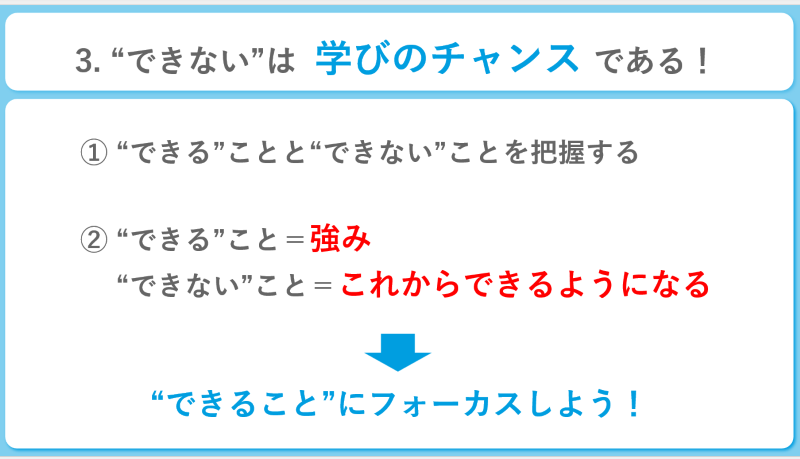

「できない」は「学びのチャンス」である!

まず、「今できていること」「今できないこと」を把握しましょう。

「今できていること」は、その子の強みになり、「今できないこと」はこれからできるようになることです。

70点取れたテストでは、70点は取れた、取れなかった30点は何かな?と、両方を見る視点を持ちましょう。

その子のペースがある!

その子の「できない」は一時的なものであり、成長の過程だと捉えましょう。

「できる」「できない」に注目すると、結果を評価することになりますが、本来あるべき姿はプロセスを見てあげることです。

成長の過程にポジティブに反応しましょう。

「ほどよい期待」をしよう!

期待しすぎると過度のプレッシャーになりますが、何も期待しないと子どもは「できないって思われているのでは…」と不安になってしまいます。

他人や兄弟と比べずにその子を見て、できたことに注目してフィードバックしましょう。

人はそれぞれ違いますので、人と比べることにあまり意味はありません。もし比べるのなら、その子の過去と比べ、できたことをフィードバックしてあげましょう。

たとえば、こんな子がいます。

絵は苦手だけど、色彩感覚のセンスは光っていました。

本屋で気に入ったのは「イラストなぞり絵ブック」。「ここの色使いいいね!」など、その子の色を塗ったモノを見て褒めていたところ「色を塗るの楽しい」から「絵も楽しい」に変わっていったのです。この子は見本があれば動いていけるタイプだったのかもしれませんね。

「色を塗る」という部分を伸ばしてあげると、「絵を描く」という全体を好きになることもあるのです。

僕が担当していた子の例も紹介します。

当時小学3年生の社会性が少し乏しくて、学校でも少し問題児扱いをされている子がいました。彼自身の自己肯定感もとても低いものでした。

プログラミングには興味を持ってやってくれていました。レッスンしていくうちに、プログラミングが楽しくなって、毎回Rikuのためにゲームを作ってくれるようになりました。

ゲームのことを僕が毎回褒めるので、毎回作ってくれて、プログラミングの技術も上がり、学校のクラスメイトも「そのゲームしたい!」となったんです!

みんながゲームを認めてくれて、「こんなゲーム作ってきてよ!」「分かった!」と、

社会性も向上しました。

今は中学生三年生ですが、プログラミングの技術が大人よりもすごいので、大人と同じ報酬をお支払いしてみらいいパークのゲームを作ってもらっています。

できることにフォーカスして、そこを認めていくと、彼自身もそこに自分の才能があるのかと思い、努力を努力と思わずどんどんやっていった結果です。

その子その子の輝ける場所は必ずあります。それを見つけられる大人も少なく、自分の才能に気づくのは学校生活だけでは難しい現状があります。

その才能をいかに発見してあげられるか。

いつ才能が開花するのかも分からないから、辛抱強く待つことが必要です。

今回は偶然発見できましたが、僕がしたのは「できることに注目して伸ばしたこと」です。

他にもマイクロソフトを作ったビル・ゲイツ。

昔から論理的思考が得意でプログラミングも得意でした。彼の場合は、得意なことに光を当てて、苦手なことはほぼ見ていません。

スティーブ・ジョブズは養子に出されており、数学や言語能力は低かったが、クリエイティビティは高かったから、養育者がそこをサポート。そこを最大限に活かしたから、素晴らしいし品が出来上がりました。

羽生結弦選手は、初めから競技ではなく、「滑るのって楽しい!できる!」という気持ちを醸成させてから競技に移ったそうです。

できることに注目することで、才能が開花するのは間違いないと言えます。

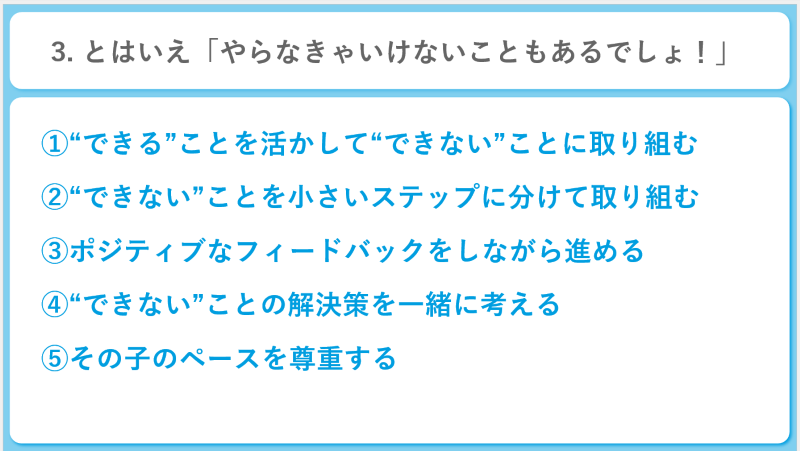

とはいえ、「やらなきゃいけないこともあるでしょ!」

そうは言っても、学校の宿題、家事手伝い、日常生活などもやらなきゃいけないことですね。

こんな時の手段の一つとして活用方法を紹介します。

①「できる」ことを活かして「できない」ことに取り組む

②「できない」ことを小さいステップに分けて取り組む

③ポジティブなフィードバックをしながら進める

④「できない」ことの解決策を一緒に考える

⑤その子のペースを尊重する

これらの方法を使うと、「できない」も「できる」に変わってくるでしょう。

たとえば、ゲームはできるけど勉強ができない場合、ゲームを通して勉強ができるようにする。

できないことをできるようにするための工夫はいろいろできます。

できないことがある状態は、子どもにとってもダメージは大きいので、小さいステップに当てはめてみるとできることを積み重ねていけます。

これらのステップに当てはめてやってみると、もしかしたらできなかったこともできるようになるかもしれません。

「できる」に注目すると、親も楽になる!

「できる」に注目すると、子どもだけではなく親も楽になります。

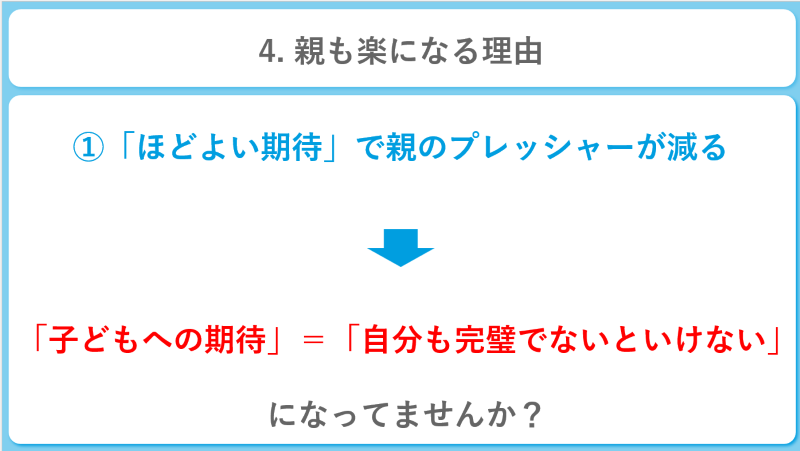

- 「ほどよい期待」で親のプレッシャーが減る

- 「できる」に注目するとポジティブな感情が増える

- 親子関係がよくなる

詳しく見ていきます。

「ほどよい期待」で親のプレッシャーが減る

「親は完璧でいないといけない」と思ってはいないでしょうか?

「子どもにそれだけ言うには自分はできてないと」などと考えがちです。

親も一人の人間なので、分からないこと、失敗することもあります。

子どもと一緒に成長すればいいという気持ちでいましょう。

「できる」に注目するとポジティブな感情が増える

子どもの「できる」に注目すると、子どもは「楽しい!」となります。

楽しそうな子どもを見るのは親もうれしいですよね。

このようにポジティブな感情も増えます。

親子関係がよくなる

ポジティブなフィードバックが増えることで、「親が怖い」ということはなく、心理的安全性が担保され、自信も身に付いて行きます。

「できる」に注目して親も子も楽に!

本日の内容をまとめると、下記のようになります。

- 「できない」に注目して今うのは自然な事

- 「できない」に注目しすぎてしまうと赤信号

- 「できる」に注目すれば親も楽になれる

みらいいアカデミアのコーチも、子どもに対してポジティブな反応をしています。

日々のレッスンでも「コーチはこんな意図を持っているのかな」と着目していただけると、新たな発見があるかと思います。

無料のセミナー情報が届く公式LINEはこちらから!

.jpg)

%20(1).jpg)