お医者さんになるには?小学生からの準備・勉強習慣・費用まとめ

「医者になりたい」お子さんのそんな言葉に、誇らしさと同時に不安を覚える方もいるかもしれません。医師は長い学びと努力の先にある職業ですが、早いうちからの理解とサポートで夢はぐっと近づきます。本記事では、医師になるまでの道のりと、家庭でできるサポートのヒントを紹介します。

お医者さんになるには「人を助けたい気持ち」が大切

医師を目指すには、単なる憧れだけでなく、人を助けたいという気持ちが重要です。医師の仕事は多くの責任と長年の学習を必要とするため、最初の動機が長い時間子どもを支える力となってくれます。

お医者さんの社会的な役割

医師は最も信頼が求められる職業の一つとされています。患者さんと医師の関係は、極めてプライベートなものだからです。患者さんは健康上の悩みや不安という極めて個人的な側面をみせるため、医師はその信頼に応える責任があります。

また、医師には個々の患者さんを診察するだけでなく、地域の公衆衛生を守り、健康寿命を延ばすという社会的な役割もあります。新しい医学知識の習得、感染症が流行った時の対応、災害医療など、医師の役割は多岐にわたり、社会全体の健康を支える重要な存在とされているのです。

お医者さんの仕事内容

医師の日々の仕事は、患者さんとの面談が始まりです。症状を聞き、身体を診察し、必要に応じて血液検査や画像検査に進みます。その後検査の結果を分析し、診断を確定させ、患者さんに説明してから治療方針を決定します。

内科医であれば主に薬物療法で対応しますが、外科医であれば手術も選択肢の一つです。どの診療科であっても、患者さんの状態を常に注視し、治療方針を調整していく判断力が求められます。また、看護師や検査技師といった他の医療スタッフとの連携も、質の高い医療を提供するために重要な要素です。

医師の平均年収

厚生労働省の職業情報提供サイトjobtagによると、医師の年収は約1300万円とされています。ただし、医師の収入は診療科、勤務地、キャリアの段階などによって異なります。一般的に、開業医の方が勤務医より年収が高い傾向にあり、また小児科や地域医療に携わる医師と、専門性が高い診療科の医師では年収に差が生じることもあるようです。医師という職業を選ぶ際には、患者さんの役に立ちたいという動機を大切にしながら、経済的な側面も考慮していきましょう。

お医者さんになるまでの目安は10年

医師になるための道は、一般的な職業と比較しても長い期間を要するものです。高校を卒業してから医師免許を取得し、専門医としてのキャリアを確立するまで、約10年以上の時間がかかるのが一般的な目安とされています。進学ルートとしては、高等学校で基礎学力を固めた後、医学部に進学し、6年間の教育を受けることが一般的です。その後、医師国家試験に合格し、最低2年間の臨床研修(病院での研修)を経て医師としての活動が始まります。さらに専門医を目指す場合は、それぞれの診療科で3〜5年程度の専門研修を重ねることが多いとされています。

医師になるための進学ルート

医学部は国公立大学と私立大学に分かれており、各々異なる入試制度を採用しています。

- 国公立医学部の場合、共通テストと各大学の個別試験による合否決定が一般的

私立医学部の場合は、大学独自の入試問題が出題され、受験対策の内容が異なるまた、地域枠や総合型選抜など、多様な入試制度が導入されている大学も増えてきており、お子さんの適性や希望に合った受験方法の選択が可能になってきています。

医学部受験の特徴(難易度・必要科目・学費)

医学部受験は、全国の大学受験の中でも難関です。合格を勝ち取るには、数学、物理、化学、英語、国語など、複数の科目にわたって高いレベルの学力が求められます。特に理系科目の習得が重要であり、高校の段階で基礎をしっかり固めておくことが、後の医学部進学に大きく影響する傾向があります。

学費は、国公立医学部と私立医学部で大きな差があります。国公立医学部の場合、6年間の総学費は約350万円〜400万円程度です。一方、私立医学部の場合は大学によって大きく異なり、3,000万円を超える場合もあります。この学費の差は、多くの家庭にとってしっかりと検討するべき項目であり、進学先の選択に大きく影響します。

医師免許の取得方法と研修制度

医学部を卒業した後、医師国家試験を受験します。この試験は年1回、2月に実施され、医学的知識と臨床能力を総合的に評価する試験です。厚生労働省が発表する合格率は例年90%前後とされていますが、多くの受験生が本試験前に模擬試験を何度も受け、徹底的に対策を進めています。国家試験に合格すると、医師免許が得られます。

医師免許取得後、全ての医師は最低2年間の臨床研修を受けることが法律で定められています。この研修期間中に、様々な診療科の基本的な知識と技能を習得し、医師としての基礎を固めるのが一般的です。研修を修了した後、専門医を目指す医師は、それぞれの診療科で3〜5年程度の専門研修に進む人が多いとされています。

小学生のうちに育てたいお医者さんに必要な能力

医学部合格は医師になるために必要なステップですが、それだけで優れた医師になれるわけではありません。医師として患者さんに向き合う際は、知識や技術だけでなく、責任感、共感力、粘り強さといった人間的な資質が求められます。これらは一朝一夕に身につくものではないため、小学生の段階から意識的に育てていきましょう。こうした基礎的な能力があれば、お子さんは医学の学習により一層主体的に取り組めるようになると考えられます。

医師に求められる責任感

医師の仕事は、人の生命に直結する判断の連続です。そのため、強い責任感が求められます。責任感を育むためには、小学生のうちから、自分の行動がどのような結果をもたらすかを考える習慣をつけましょう。家庭内での役割分担を通じて、自分が担当した仕事を最後までやり遂げる大切さを学べます。また、友人との関係の中で、自分の言動が相手にどのような影響を与えるかに気づかせるのも、責任感の育成に役立ちます。

医師に求められる能力として、好奇心、論理的思考力、共感力などが挙げられます。好奇心があると、医学の深い知識を習得し続けられます。医学は日々進歩し、患者さんの症例もさまざまです。自分の知識や技術を高めるためには好奇心は欠かせません。また、症状から診断に至るプロセスをより的確に進めるためにも論理的思考力が必要です。患者さんと関わる際には、共感力が求められます。患者さんの不安や苦しみに寄り添う姿勢が、安心安全な医療提供につながるのです。

小学生から磨ける習慣

小学生の時期は、医師に必要な学習習慣や思考を形成するために重要なタイミングです。理科への興味を育てれば、医学の学習への架け橋となる可能性があります。動物や植物、人体のしくみなど、自然現象に対する「なぜ」という疑問を大切にし、その答えを自分で調べたり、実験を通じて確認したりしていきましょう。

また、読書習慣も身につけられるといいですね。科学や医学に関する本を読めば、医学的な概念をより深く理解できるでしょう。様々なジャンルの本を読めば、人間の多様な価値観や経験を学べます。これが医師として患者さんに向き合う際の共感力につながります。

毎日の学習習慣の定着も欠かせません。医学部受験に必要な学力は、広くて深いため、一夜漬けでは習得できません。小学生の段階から、毎日決まった時間に勉強する習慣をつければ、後の高度な医学学習の基盤が築かれていくでしょう。

病院以外でも活躍するお医者さんの仕事

医師の活躍の場は病院だけではありません。社会の様々な領域で、医学の知識を活かした重要な仕事が行われています。医学を学ぶ過程で、多くの医師がこうした多様なキャリアの可能性を認識するようになり、自分の適性に合った道を選択していくとされています。お子さまに医師という職業の多面性を示し、医学の学習への動機付けを高めるとともに、将来のキャリア選択をより柔軟に考える力を育てるのに役立ててください。

研究や新しい薬の開発に関わる仕事

医学の発展は、基礎研究と臨床研究に支えられています。医学部を卒業した後、医師免許を取得せず、または取得した後に大学院に進学して、医学研究に従事します。新しい治療法の開発、病気のメカニズムの解明、新薬の開発などが仕事です。このような研究職は、患者さんを直接治療することはできませんが、多くの人々の健康向上に貢献する、やりがいのある仕事です。

国や自治体で医療を支える仕事

厚生労働省や都道府県の健康福祉部など、公的機関で医療政策の立案や実施に関わります。社会全体の医療システムを設計し、より多くの人々に質の高い医療を提供するための環境づくりに貢献しているとされています。

世界の医療現場で活躍する仕事

国際協力機構(JICA)や国境なき医師団などの国際NGOで、医療が十分でない地域で医療活動に従事します。途上国での医療インフラの構築、予防医療の推進、医療人材の育成など、グローバルな視点から医療を通じた社会貢献を行っています。この仕事では、医学知識だけでなく、異なる文化を理解し、コミュニケーションを取る力も必要とされています。

医学の知識を活かす仕事

医師免許を持つ人の中には、医療機関以外の場で医学知識を活かして働く人も多くいます。医学ジャーナリストとして、医学情報を一般向けにわかりやすく発信する仕事や、製薬企業で医薬品開発に関わる仕事、医療機器企業でのコンサルティング業務などが挙げられます。これらの職業は、医学の専門知識と、それを社会に還元するコミュニケーション能力を必要とするものといえます。

お医者さんになるにはいくらかかる?費用の考え方

医学部進学にかかる学費は、一般的な大学進学と比較して高額になることが多いものです。お子さんの医学部進学を検討する保護者の皆様にとって、この費用計画は人生設計の重要な要素ではないでしょうか。長期的な視点を持ち、複数の支援制度を組み合わせるなど方法はいくつかあります。経済的な負担を軽減する方法の参考になさってください。

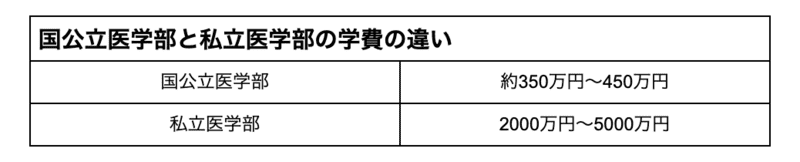

国公立と私立の学費の違い

国公立医学部の6年間の総学費は、授業料とその他の費用を合わせて約350万円〜400万円程度とされています。一方、私立医学部の場合は大学によって大きく異なり、初年度に1,500万円程度の入学金と授業料が必要な大学も存在します。6年間で総額2,000万円を超える場合も珍しくありません。

(編集部作成)

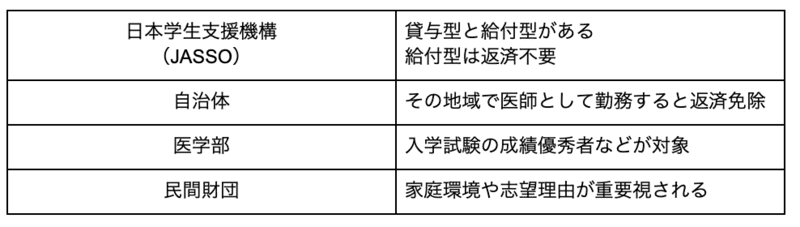

奨学金や学費支援制度の利用法

医学部進学の経済的負担を軽減するため、複数の支援制度が用意されています。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金制度は、貸与型と給付型があり、給付型は返済が不要です。また、多くの自治体が医学部学生を対象にした奨学金制度を設けており、一定期間その地域で医師として勤務することで、返済が免除される制度も存在します。医学部の中には、独自の奨学金制度を持つ大学もあり、成績優秀な学生や経済的に困難な学生に対して支援を行っています。

(編集部作成)

制度によって、条件や必要書類、金額は異なります。どのような制度があるかあらかじめ調べておくと、お金の面での不安は減らすことが可能です。中学までに考えておきたい家計準備のポイント

医学部進学を視野に入れたお子さまを持つ保護者は、できるだけ早い段階から教育費の計画を立てることが有効です。中学までの段階で、医学部進学にかかる費用を把握し、家計の中でどのくらい準備できるのか、不足分はどのような支援制度を利用するのか、といったシミュレーションを行うことが重要です。学資保険や教育ローンなど、複数の資金調達方法を組み合わせることで、経済的な負担を分散させる方法も考えられます。

お医者さんになるには親のサポートも必要

医学部合格から医師として独立するまでの長い道のりにおいて、お子さんの成功には、保護者からの継続的なサポートがとても大切です。医学の学習は極めて難度が高く、挫折や困難に直面することも少なくありません。そのような時に、保護者からの適切なサポートと励ましが、お子さんのモチベーションを支える力となってくれるでしょう。

学び続けるための勉強習慣

医学部受験に必要な膨大な学習量に対応するには、小学生からの勉強習慣の確立が重要です。保護者の皆様は、お子さんが毎日決まった時間に、集中して勉強できる環境を整えてあげましょう。また、勉強中に疑問が生じた時に、親子で一緒に調べるという経験を積み重ねると、主体的な学習態度を育てられます。小学生の段階では、学習の「量」よりも「質」と「習慣」が重要です。継続する大切さを学ぶことを優先事項にしていきましょう。

医学部入学を想定した中学受験

お子さんが医学部進学に強い関心を示している場合、中学受験の段階で、医学部進学に強い高校を選択することは、一つの有効な戦略です。進学校の中には、医学部進学に特化したカリキュラムを用意し、医学部受験に必要な学力を体系的に養える環境を整備している学校も多くあります。

モチベーションを支える体験学習

医学の学習が抽象的で難しくなると、モチベーションが続かなくなるかもしれません。そのような時期には、体験学習が有効です。病院の見学、医科学系の博物館訪問、大学の出張講座への参加など、医学と現実をつなぐ体験が、お子さまの学習意欲を高めてくれるでしょう。また、医学部の学園祭に足を運んで、医学部の学生生活や研究の現場を見学することも、モチベーションを高める方法の一つです。

体験学習など直接体験することは、子どもにとって大きな影響があります。直接体験についてより詳しく学べる記事はこちら!

直接体験で生きる力を身につけよう!体験が大切な理由とおすすめの体験を詳しく解説!

お医者さんになるには?子どもと一緒に読みたいおすすめ3冊

医学への興味と理解を深めるために、読書は重要な役割を果たしてくれます。一緒に読むことで、医師に関する知識が深まり、子どもとともに将来について話すきっかけにもなります。

お医者さんになるための道を深く知れる本『医者をめざす君へ』

重い心臓病を抱えて生きる14歳の少年・山田倫太郎くんが「理想の医者」について書いたものです。弟が「医者になってお兄ちゃんを治す」と言ったことをきっかけに、倫太郎くんは自身の体験をもとに「患者が望む理想の医者になるための8カ条」を執筆。医師になるためには何が必要かを患者視点で学べます。

『医者をめざす君へ』

お医者さんの仕事をわかりやすく学べる本『医者になりたい君へ:心臓外科医が伝える命の仕事』

第一線で活躍する心臓外科医が、自身の経験を基に、医師という職業の現実と魅力を率直に語った一冊です。医学部受験の困難さから、医師としてのやりがいまで、医学の道を歩む人の現場の声が詰まっています。

『医者になりたい君へ:心臓外科医が伝える命の仕事』

お医者さんになる夢を広げる子ども向けの本『ドラえもん科学ワールドspecial みんなのための医学入門』

誰もが親しみやすいドラえもんのキャラクターを通じて、医学の基本的な知識をわかりやすく学べる一冊です。人体のしくみから病気の仕組みまで、複雑な医学的概念を、図解とストーリーを交えて説明しており、小学校中学年以下のお子さんでも楽しく医学の基礎知識に触れられます。

『ドラえもん科学ワールドspecial みんなのための医学入門』

人を助けたい想いから始まる医師への第一歩

医師への道は長く険しい道ですが「人を助けたい」という強い思いと準備があれば、目指せる仕事です。お子さまの夢を支えるためには、小学生のうちから学習習慣を身につけ、論理的思考力や共感力を育てていきましょう。医学部進学には費用がかかるため、奨学金などの支援制度を活用し、早めに資金計画を立てておくと保護者の方も安心です。医師を目指す過程は決して簡単ではありませんが、親子で夢を共有し、学びや経験を積み重ねていくことで、その道のり自体がかけがえのない成長の時間となるでしょう。

目標に向かって頑張る力や、最後までやり遂げる力は、数値では測れません。そういった能力を「非認知能力」と言います。将来の夢を叶え、これからの社会を生き抜くために必要な能力の伸ばし方や習い事について紹介しています。

非認知能力は子どもの将来に役立つ力!家庭でできる育み方もご紹介!

子どもの非認知能力を伸ばすお勧めの習い事とは?ポイントもご紹介!

また、論理的思考を鍛えるには、プログラミングが有効です。医師になるために日々の学習で忙しくても、オンラインでしっかりと学ぶことができます。

プログラミングだけじゃない!体験から子どもたちの自立を促すオンラインプログラミングスクール「みらいいアカデミア」

小学生向けオンラインプログラミング教室が熱い!利用している方に聞いてみた!

お子さまには無限の可能性がある!

みらいいでは、お子さまの「なりたい」「やりたい」に合わせてプレイできる無料のゲームをたくさんご用意しています。

いろいろな仕事を体験してみたい方はみらいいパークへ!

お子さまの興味関心や特徴が知りたい方はみらいいチェックへ!

簡単にお子さまの興味関心や特徴が知りたい方はみらいいチェック!

「みらいいチェック」をやってみる!

.png?w=1280&h=720)

%20(1).jpg)

%20(1).jpg)