ケンカがチャンスに変わる?!兄弟・友だちとのケンカで育つ!おうちコーチングのススメ(教えて!マスターRiku Vol.1)

毎日のようにある兄弟ゲンカやお友だちとのケンカ。

つい感情的に叱ってしまい、自分を責めてしまう…。そんなあなたに朗報です!

みらいいアカデミア代表でコーチングマスターのRikuが具体的な方法を分かりやすく伝授します。

今日から使えるヒントが満載!

是非活用してみてくださいね。

(この記事は2025年4月27日に行われたセミナーと同じ内容となっております)

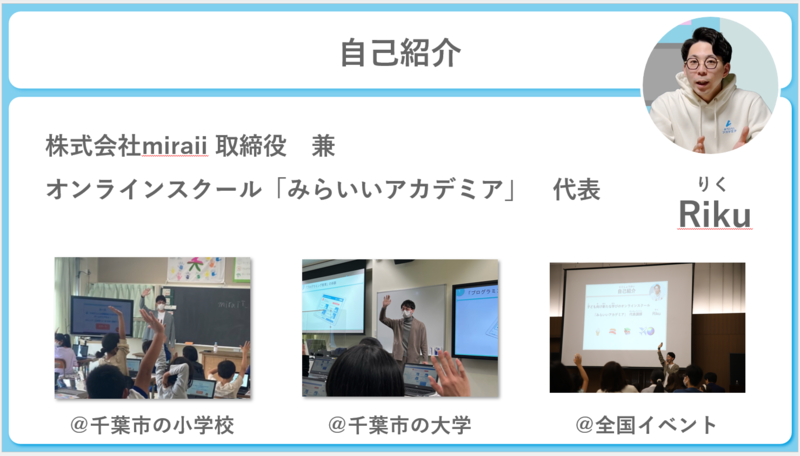

マスターRikuの紹介!

株式会社miraii取締役兼オンラインスクール「みらいいアカデミア」代表。レッスンは5名ほど担当しています。

小学校での授業や、将来先生になる大学生に向けての授業、全国でお金とプログラミングのイベントなどをしています。

みらいいアカデミアのカリキュラムを作っているのもマスターRiku。これまでの教育に課題を感じ、「子どもの個性を伸ばすにはどうしたらいいか」を模索しているうちにコーチングに出会い、それを取り入れたのがみらいいアカデミアです。

「教育の研究を見るのも好きなので、それも交えて今日は「ケンカ」についてお話します!」

ケンカは子どもの成長のチャンスに変えられる!

兄弟ゲンカやお友だちとのケンカなど、対応に悩むこともしばしばあるのではないでしょうか。

マスターRiku自身も、2歳年上の兄とよくケンカをしていたのだとか。

「子どものケンカで悩むのは自然なことです。それを毎回怒ってしまって自分を責めるという親御さんのお話もよく聞きます。まずは自分を責めないでください!」

「ケンカは子どもの成長のチャンスです。それをきっかけにどんな成長を遂げていくかという目線で見ると、ケンカのとらえ方も変わってきます」

ケンカがチャンスである理由は

- EQ(心の知能指数)が上がるから

- 様々な力が育まれるから

の二つが挙げられます。

EQとは「心の知能指数」。自分や周りの人の感情を察知し、自分の感情をうまくコントロールしていく力です。海外でも教育に取り入れようと研究されています。

(ご参考:子どもたちの非認知能力を育むSEL)

また、ケンカで育まれる力には下記のものがあります。

- 感情の認識と調整:怒りや悲しみなどの感情を理解し、適切に表現・調整する力

- 共感力:相手の気持ちを理解し、思いやる力

- 問題解決能力:対立や葛藤を解決するための思考力

- 自己主張と協調性:自分の意見を伝えつつ他者と協力する力

子どもは自分の感情を理解するところから始まります。ケンカによって、その感情を適切に表現する、調整することを育めます。

共感力は5歳頃から発達していくと言われています。

小学生はまだ発達途中の段階。これから感情を理解していくところです。

ケンカを通して共感も学んでいくことができます。

ケンカは相手と対立して起こります。相手の言い分、自分の言い分。それらの葛藤を解決するためにどうしたらいいのか。思考力も問われます。

また、ケンカの中で「自分はこう思っている」という自己主張とともに相手の意見を聞き、「どうすればよかったのか」「次はどうしたらいいのか」を考えていくことで、他者と協力する力も育めます。

一度もケンカをしたことがない人が社会に出て、他者と協力していくことができるでしょうか。

ケンカも子どもたちにとっては必要な、成長のチャンスなのです。

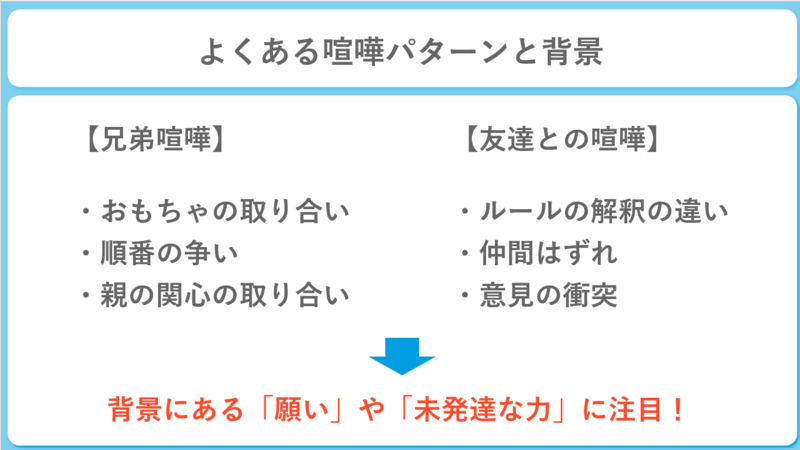

よくあるケンカのパターンとその背景

上記の表にあるような兄弟間における「おもちゃの取り合い」「順番争い」「親の関心の取り合い」、友だち同士の「解釈の違い」「仲間はずれ」「意見の衝突」などは、ケンカのよくあるパターンです。

特に特に右側に関しては、社会に出てからもある当たり前の事象です。

重要なのは背景にあるお子さんの願い、気持ち、未発達な力に注目すること。「まだ共感する力が弱いんだな」などと親が理解することが重要です。

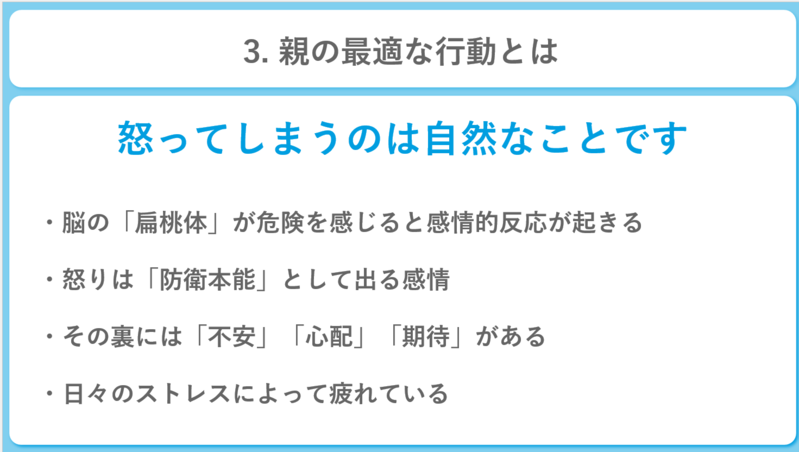

親の最適な行動とは

では、実際に親御さんがどんな行動をとればよいのでしょうか。

まず知っていただきたいのは、親が怒ってしまうのは自然なこと、ということです。

脳の偏桃体は危険を感じると感情的反応が起きます。危険を感じているので、ネガティブな感情に反応するのです。

子どもがケンカをしていると、脳がネガティブな反応をするため、親が怒ってしまうのは当然。

子どもを大切に想っていて、守りたいからこそ「防衛本能」としてネガティブな感情が出てきます。親が日々疲れていることも、ネガティブ感情が出てくる原因の一つです。

「人間が怒ってしまうのは当たり前なんだ」と理解すると、気持ちが軽くなるのではないでしょうか。

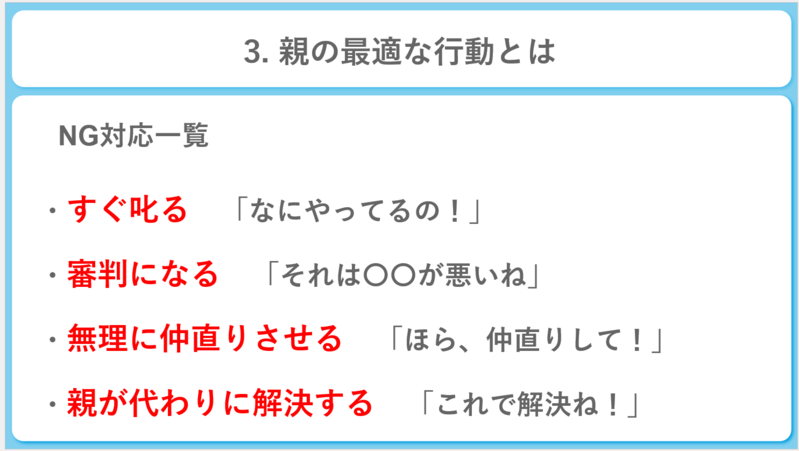

子どもがケンカをしたときのNG対応

子どもがケンカをしたときのNGな対応は

- すぐ感情的に叱る「なにやってるの!」

- 審判になる「それは〇〇が悪いね」

- 無理に仲直りさせる「ほら、仲直りして!」

- 親が代わりに解決する「はい、これで解決!おしまい」

などです。

これらの方法の共通点は、子どもの話を聴いておらず、子どもの感情や共感を無視してしまい、親が行動してしまっていることです。

全ての事象に置いて、親が代わりに行動してしまうのはNGです。

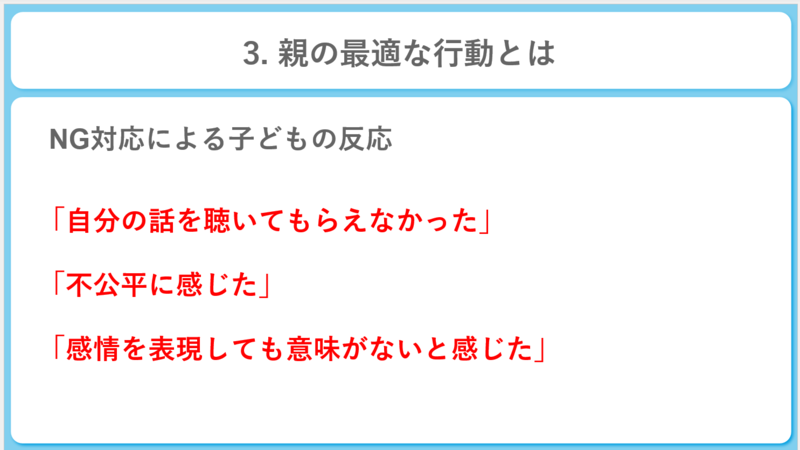

親がNG対応をとると、子どもの感情は

- 自分の話を聴いてもらえていない

- 不公平に感じる

- 自分が感情表現しても伝わらない、意味がない

となり、全ての行動にあきらめが出てしまいます。

とはいえ、親も完ぺきではないので、NG行動をしてしまうこともありますね。

やってしまったときの対応法は後述します。

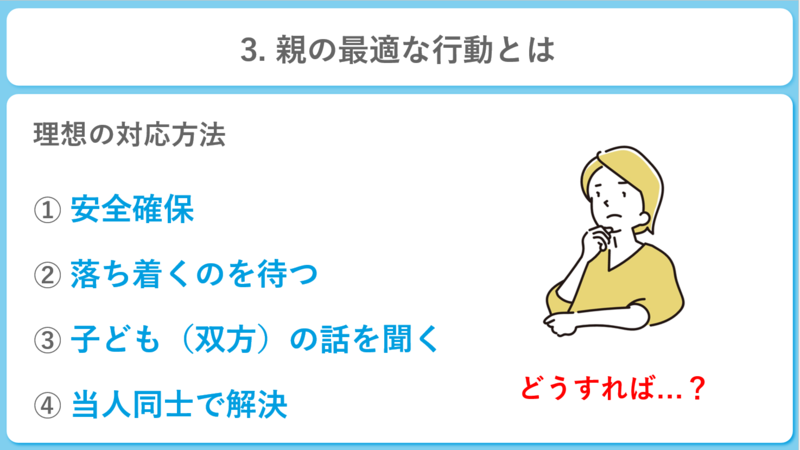

子どもがケンカをしたときの理想的な対応

一方、子どもがケンカをしたときの理想的な対応は次の通りです。

1.安全確保

2.落ち着くのを待つ

3.子どもの話を聴く

4.当人同士で解決

詳しく見てみましょう。

1.安全確保

まず安全確保!

癇癪を起してしまったり、手が出たりしてしまうことを防ぎます。

2.落ち着くのを待つ

深呼吸して落ち着きましょう。子どもも親も落ち着きます。

全員が落ち着いたら先に進みます。

親が感情的になっていると、子どもの感情を受け止められなくなってしまいます。

自分のアンガーマネジメントを使ってもよいですね。

時間がかかってもいいので、まず安全確保と落ち着くことを優先させましょう。

3.子どもの話を聴く

安全確保をし落ち着いた後、重要なのは子供の気持ちに共感すること!

「どんな気持ちだった?」と共感します。ジャッジはしないように注意!

具体的な方法は、子どもが言ったことを繰り返すことです。リフレーミングというコーチングの手法の一つでもあります。

たとえば

親:「どう感じたの?」

子ども:「嫌だった」

親:「嫌だったんだ。何が嫌だった?」

子ども:「言葉遣いがが嫌だった」

親:「言葉遣いが嫌だったんだね。

と、大げさに、「あなたの感情を受け止めているよ」と子どもにもわかるように話しましょう。

審判にならずに共感していくことが大切です。

4.当人同士で解決

「どうしたらよかったと思う?」と問いかけ、当人同士で解決できるようにコミュニケーションを取って行きます。

親が解決策を先に挙げるのではなく、当人同士で解決できるように方法を一緒に考えます。

過去を振り返って未来をどうするか。

「こんなことがあったんだね、どうしたらよかったのかな」と子どもたち自身が考えることが重要です。

「私はこうしたらよかったと思うよ」は先に言いません。子どもが自分自身で考える時間を作りましょう。

低学年の子どもなど、解決策が考えつかない場合は、選択肢を与えます。

こんなのは?こんなのは?など、選べるように選択肢を提示しましょう。

「どうしたらよかったと思う?」のような、答えが限定されていない質問を「オープンクエスチョン」。

答えがAかBか、など、限定されているものを「クローズドクエスチョン」と言います。低学年の子にはクローズドクエスチョンで聞いていきましょう。

子どもに自分で選択させることを繰り返し、解決に導いていきます。

子どもたちは、人とコミュニケーションをとり、会話をしていくことで、自分がどんな感情だったのかなどに気づけていきます。

最初は時間がかかりますが、「会話しながら自分の気持ちに気づき、どうすればよかったかを自分で考えること」が子どもの中で当たり前になっていくと、自分でもできるようになっていきます。

みらいいアカデミアのレッスンでも、最初の半年から1年は子どもがコーチに聞くことが多いのですが、1年以上経ったらあまり会話がなくなってきます。

子どもが自分で考えてやっていけるようになるのです。コーチは「一緒に楽しく考える」ことに重きを置いています。

子どもは「考えていった先にポジティブな結果が得られる」と分かれば考えることをやめません。

毎日忙しいこととは思いますが、このようなアプローチをしていくと、プラスな結果が得られやすいはずです。

今日から使えるおうちコーチング

ここでは、今日から使えるコーチングの手法を紹介します。

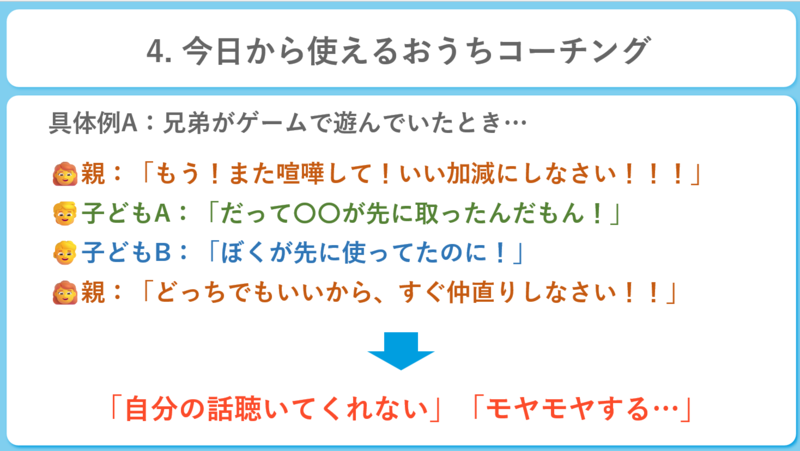

具体例:兄弟でコントローラーの取り合い

たとえば、こんなシチュエーション。

兄弟がゲームで遊んでいる時にコントローラーの取り合いになった!

そんなときのNGな対応は「いいかげんにしなさい!」と感情的に怒る事です。子どもも「だってあっちが!」など感情的になってしまいますね。

つい感情的に怒ってしまった場合のリカバリー方法は「落ち着いてから親が謝る」です。

感情的になってしまい、子どもの話を聴いていなかったということに対して、「感情的になってしまってゴメン」と謝るのです。

これは「大人は完璧ではない」と子どもに理解してもらうよいきっかけです。

子育ては正解が一つではありません。子どもによって違うため、親も試行錯誤をすることになります。

親も、子どもが生まれて初めて「親」になりました。失敗することもあるでしょう。そんな時、親が間違えたら子どもに謝るという関係性がいいですね。

では、「親も完璧じゃない」という前提の中、どうやって行ったらいいのでしょうか。

それは「寄り添う」こと。

アカデミアのコーチも、卓越してプログラミングができる人は少ないのです。採用の際は、子どもにどれだけ寄り添えるかを重視しています。

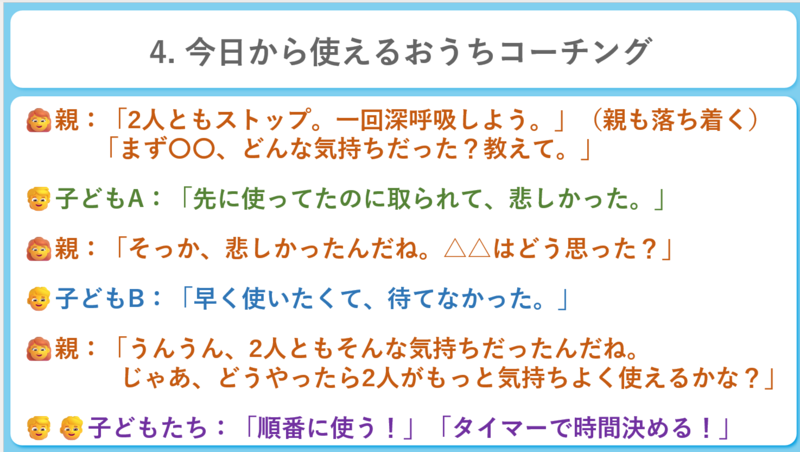

先ほどのシチュエーションでの理想的な対応を見てみましょう。

親:「まずみんなで深呼吸しよう!お互い落ち着こう!まず、Aくん、どんな気持ちだった?教えてくれる?」

Aくん:「先に使っていたのに、取られて悲しかった」

大人:「悲しかったんだね。Bくんは?」

Bくん:「早く使いたくて待てなかった」

大人:「そっか待てなかったんだね。じゃあ、どうしたら二人がもっと気持ちよく使えるかな?」

Aくん、Bくん:「順番に使う!」「タイマーで時間を決める!」

このような流れで子どもに案を出してもらうのがベストです。

ただ、現実にはなかなかスムーズにはいきません。

根気強く対応していくことで、子どもも

「話を聴いてもらえた」「自分で解決策を考えられた」という経験を積み、「自分で決めたから責任を持ってやる」となります。

基本的には自分たちで解決策を決める自己決定をしてもらってから、振り返りをしましょう。

対応のポイントは、

- 叱るというよりも気持ちをしっかり聞く

- ジャッジするよりも共感

- 親が解決するのではなく、ファシリテーター(会議を円滑に進めるまとめ役)のように会話のサポート役に徹する

の三つです。

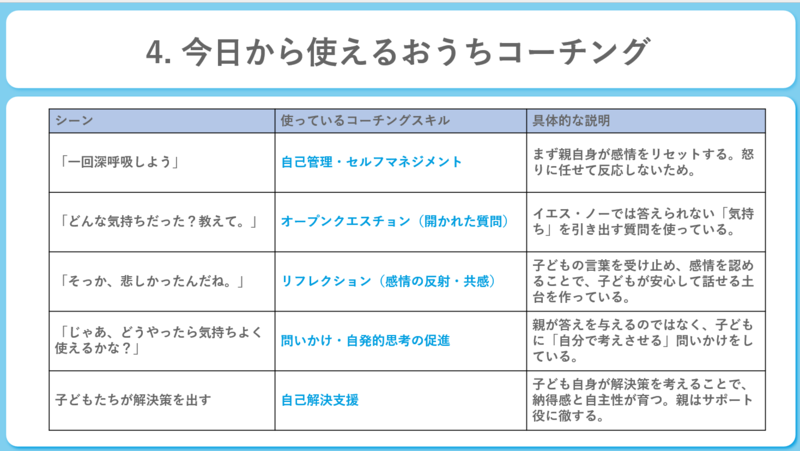

今日から使えるコーチング手法

理想的な対応で用いたコーチング手法は上記のとおりです。

コーチングにおいて「セルフマネジメント」は重要な要素です。

「一回深呼吸しよう」と言うことで、親が感情をリセットし、感情に任せて怒ってしまうことを防ぎます。

「どんな気持ちだった?」はイエス・ノーでは答えられないオープンクエスチョンです。

低学年の子どもに対してはクローズドクエスチョンでもよいでしょう。

「そっか悲しかったんだね」と、子どもの感情を受け止めます。

みらいいカデミアでは、「子どもがコーチに心を開いている」とよく言われます。コーチが子どものすべてを受け止め、安心して心を開ける場を作るので、子どもがオープンマインドになっているからですね。

「じゃあ、どうやったら気持ちよく使えるかな」と問いかけをすることで、自発的に解決策を考えるように促します。

そして、子どもたちが自分で解決策を考え、決めるという自己決定を支援します。

コーチングのスキルにフォーカスすると難しくなりますが、日常では身近なシーンで使えますよ。

親子で一緒に成長しよう!

子どものケンカについては

- 子どもの喧嘩は自然

- 自分を責めないで

- 子どもの喧嘩は成長のチャンス

ということをお伝えしました。

また、おうちコーチングをすることで

- 子どもが自分の感情を整理できる

- 自分で考える力が育つ

- 人間関係の構築が学べる

という効果があります。

ケンカは悪い物ではなく、子どもがコミュニケーションを通して自分の感情に気づき自分で考えられるきっかけになります。感情も大事な成長過程です。

ケンカによって人間関係の構築が学べるといってもよいでしょう。

親子で一緒に育っていく、という視点が大切です。

みらいいでは、お金のセミナーなども行っています。

お金のこと、感情のコントロールなどは親も学んできていないことではないでしょうか。

そのような分野については「親子で一緒に成長しよう」という姿勢で臨むと、親も気が楽ですし、子どもも「親は完璧じゃない」と過ちも受け止めてくれ、いい関係を築いていけます。

子どもたちのケンカには、保護者の方の感情がネガティブにならないように対応していただければと思います。

無料のセミナー情報が届く公式LINEはこちらから!

.png)