アクティブラーニングとは?小学校の事例を詳しく解説!文部科学省の推進理由も

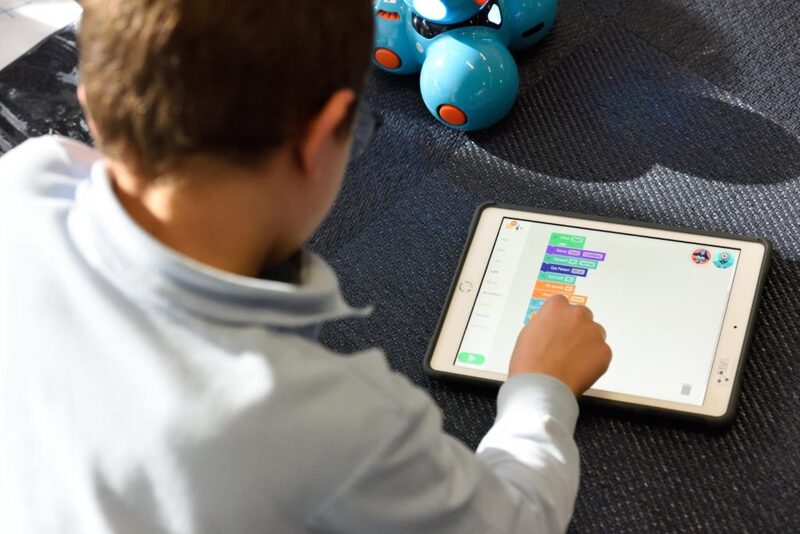

「アクティブラーニング」という学習方法は、日本でも幼稚園から小・中・高等学校、大学などの多くの教育機関ですでに取り入れられています。小学校からプログラミングを始めるなどの工学教育を導入することなどは、STEM教育から生まれた興味深い「アクティブラーニング」の取り組みです。

誰に言われるでもなく自分から進んで勉強するようになる魔法のような学習法「アクティブラーニング」の秘密を探ってみましょう。

「アクティブラーニング」とは?

「アクティブラーニング」は教室内でグループディスカッション、ディベート、グループワークなどを行い、子どもが自ら進んで積極的に、自分で考えていく学習法です。

教室でただ先生から教科書の内容を習う従来の日本の教育スタイルは、勉強すればするほど勉強への興味を失ってしまいがちでした。

そこから脱却するために、子どもが自分から興味を持って勉強ができるようにと導入されたのが「アクティブラーニング」です。

先生に言われて無理に板書を書き写したりするのとは違い、この学習法だと子どもが主体的に勉強に取り組むので、知識がぐんぐん定着するといわれています。

文部科学省が推進する理由

文部科学省がなぜ「アクティブラーニング」を推進しているのでしょうか?ご存知の通り、諸外国と比べて日本の子どもたちは消極的であるといわれています。

グローバル化が進み、価値観が多様化して技術革新が大きく進歩する現代において、この弱点を克服し、国際社会で活躍する人材を育成するためにも教育や学習方法をまずは変化させる必要があると考えたのです。

生活がデジタル化し、AIなどの新たな技術が生まれる中で、未来を予測することは難しくなっています。情報化社会がより進み、情報や技術が変化するスピードが格段に上がり続ける今、時代に適応するためには多くの情報を取り入れ、その情報を主体的に判断したり処理したりしていく力を養う必要があります。

本来勉強というのは、学校を卒業し、社会に出て困難にぶつかった時に役立たせ、自分の人生をよりよくするためのものです。それなのに従来の詰め込み学習は、社会に出た時に役に立った経験は少ないのではないでしょうか?それを見直したのが「アクティブラーニング」です。

「アクティブラーニング」を取り入れることで、知識の活用力である「思考力・判断力・表現力」や主体性・多様性・協働性といった「人間力」が身に付くといわれています。

アクティブラーニングの種類

アクティブラーニングには有力なメソッドがいくつかあります。どれも社会に出て仕事をしていく時に役立ちそうな実践的な教育法です。

PBL

まず1つ目はPBLです。PBLとはProject Based Learningの略です。日本語に翻訳すれば課題解決型学習です。アメリカの教育学者ジョン・デューイの学習理論です。先生が生徒に対して一方的に授業をして、生徒は先生の授業を黙々と聞き、ひたすらに板書をノートに書き写したり、知識を暗記するだけの受け身の学習ではなく、子どもたち自らが問題を発見し解決する能力を養うことを目的としています。

先生が予め準備した授業案に従って学習するのではなく、与えられたテーマ(たとえば「ゴミ問題」)について、子どもたちが普段疑問に思っていることを取り上げ、それはどうしてだろう?と考え、仮説を立てます。その後、実際に自分たちでインタビューや実地調査をして仮説が正しいかどうか確認していきます。もしはずれているなら、また新しい仮説を立てて検証してみるという試行錯誤のプロセスの中に、学習の目的があり、またその過程そのものが学習だという考え方です。最終的に正しい解決や答えに到達したかどうかよりも、むしろその過程を重要視する学習理論です。

探求学習

2つ目は探求学習です。これは生徒自らが課題を設定し、解決に向けて情報を収集、整理、分析したり、周囲の人と意見交換しながら進めていく学習活動のことです。

探求学習では教科にとらわれない、横断的で総合的な問題解決能力を育みます。

小学校にある総合的な学習の時間で実際に行われています。代表的なテーマとして「環境」がありますが、「環境」をテーマに環境問題や社会生活との関わり、自然環境の調査をして課題を見つけ、解決に向けてどうしたらいいかを考えたり、発表しあったりします。理科、社会、道徳などいくつかの教科の学習が一気にできることがわかるでしょう。

ジグソー法

3つ目はジグソー法です。ジグソー法とはその名の通りジグソーパズルを解くように協同学習を促す学習法です。1つの長い文章の文芸作品を人数で割って切り取り、それぞれが一部分ずつ受け持って勉強し、互いにそれを紹介しあって全体像を浮かび上がらせるというものです。

自分の学習した箇所を他のメンバーは学習していないため自分の箇所に責任感が生まれ、他のメンバーに発表して教える必要があるのがポイントです。

人間は人に教えることができるレベルになってこそ、その内容が真の知識として定着するといえます。これは子どもたち同士の話し合いを重視した新しい授業スタイルで今では「アクティブラーニング」の最も有力なメソッドの1つと考えられています。

子どものここが伸びる!

アクティブラーニングでは色んな力を伸ばすことができます。ここでは3つに絞って解説します。

問題解決力がつく

学ぶことに興味や関心を持ち、学習の見通しを持って粘り強く取り組むようになります。

「アクティブラーニング」においては子どもの主体性が伸びるようにと、学校はあえて授業の細かいところまで決めません。子どもたちにほとんどの選択権を与え、子どもたちが中心となって授業を進めていきます。

自ら進んで学ぶ能力を身に付ければ子どもはやる気を持って勉強に取り組むことができるでしょう。

その結果として知識の定着率の向上、問題発見や解決力の強化も期待できます。

もちろん何よりも、周りから言われなくても自分から何をすべきか考えて行動できる人にもなれるでしょう。

協調性が育まれる

子どもたちは対話的な学びを通して子ども同士で協力して学習を進めたり、教師や地域の人と対話をしたりしながら学ぶようになります。この訓練を重ねることにより、協調性が育まれ、周りの人と協力し合う力を身に付けることができ、将来社会に出た時に自信を持って周りの人とコミュニケーションが取れるはずです。

価値観の違いを理解できる

子どもたちは深い学びを通して自分が得た知識を関連づけて問題点を見つけ解決策を考えたり、何か新しい課題に気づき解決する力が身に付きます。話し合いを通じて他の人の意見をたくさん聞くことで今まで自分になかった価値観や考え方が世の中には多くあることを知ることができるのです。正解のない問題もたくさんあると身をもって体験できるでしょう。そうすると将来、国際社会に出た時、異なる人種、異なる文化、異なる考え方の人ともコミュニケーションをスムーズに行うことができると思います。

アクティブラーニングの事例

実際のカリキュラムではどのように「アクティブラーニング」が組み込まれているのでしょうか。

日本の小学校の事例

小学1年生

音楽の授業で主体的・対話的に合奏を行わせたものがあります。

まずは2つのグループでパートを分けて手拍子をさせるリズムゲームで音がうまく合わさった時の喜びを実感させます。それから鍵盤ハーモニカを使って、手拍子の時にどんなことに気をつけたかを子供たちによく考えさせて短い節で鍵盤ハーモニカの合奏を行います。教師が教えるというよりも子供たちに考えさせ答えを出させる方法により、1つの曲として合奏にしていくというものです。

小学2年生

算数の授業では図形の学習で身の回りのものから図形を見出し、それぞれがどの形に当たるのか、その理由を子供たちに述べさせるというものがあります。

教室の中や学校内のものが直角三角形なのか正方形なのか長方形なのか、実際に定規を当てたりしながら子供たち一人一人に考えさせ、グループでの話し合いをさせ全体発表の場で自分の説明不足だったり、間違いにも気づき、最終的に振り返りシートで理解を深めます。

小学3年生

総合的な学習の時間に地域のよさをもっと発信するにはどのようにしたらいいのかという授業を行った学校があります。

地域の特産品について子供たちが持っている知識をもとに疑問点をグループで出し合い、それを持って道の駅に行き、売られているものをみてお店の人にインタビューするそうです。さらに教室に帰ってから、特産品の美味しさを伝えるためにはどんな工夫をしたらいいのかをクラス全体で話し合いが行われています。

小学4年生

国語の時間に文章と写真を関連づけて読む活動に取り組んだ学校があります。

まずは子供たちそれぞれが選んだ新聞記事にあった写真を選ぶにはどうしたらいいのか個々に考えさせます。その後なぜこの新聞記事にこの写真を選んだのか、根拠となる新聞の中の記事や言葉を生徒がお互い説明します。写真の選び方は人それぞれですが、お互いの考えに納得するとともに比較して話し合う姿がみられるとのことです。

小学5年生

音楽の時間に子供たちに独自の旋律作りに取り組ませた学校ががあります。音階によって曲の雰囲気が変わることをまずは体感させ、インド、インドネシア、中国という3つの国の挨拶の言葉でその国のイメージに合った旋律を3つのグループそれぞれで仲間とともに試行錯誤しながら作ります。音階や反復などの仕組みを考えて、音から旋律に構成していく楽しさを学んでいるそうです。

小学6年生

体育の授業にも面白い事例があります。

教師はクラス全体に開脚後転の動画でよい例と悪い例をみせました。その後、グループごとにチャレンジタイムを与え、デジタルカメラでそれぞれの開脚後転の動画を撮らせました。すると子ども同士でお互いの動画を見て足や手の動きについてアドバイスをして、どうしたらうまくできるようになるのか解決方法をグループのみんなで考えていきました。動画があるためわかりやすく、友達のアドバイスもあって多くの子供たちがよりうまくできるようになり成果を実感することができるそうです。

(参考:https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/jirei/)

海外の事例

アメリカでは多くのクラスで学期の最後に「プレゼンテーションプロジェクト」があります。

4人から5人くらいの生徒でグループを作りその授業で習ってきた事を発表するというものです。グループのメンバーは協力しあって学期を通して習ってきたことをもう1度復習しながら重要なポイントをまとめるという作業をし、他のクラスメイトに発表します。これをやるだけで習ってきた重要なポイントをほとんどインプットする事ができるといいます。

また、教育のお手本としてよく取り上げられるフィンランドではコミュニケーション能力を磨き、みんなで学ぶ楽しさや学習定着率向上を目的としたグループワーク中心の授業スタイルに変える新しい教育制度が始まりました。協同作業の方法を学び、コミュニケーション能力やクリエイティブ思考を向上させることが目的です。知識や技術だけではなく、未知の状況に遭遇した時にどう判断するかという力を養うのです。

家庭で簡単にできるアクティブラーニング3選

「アクティブラーニング」は家庭でも実践できます。子どものやる気を引き出す画期的な勉強法ですから家庭でやらない手はありません。特別な道具もなく日常生活の中でも試してみてください。

子どもに考えさせる

まずは子どもに何かを質問された際に、すぐに答えを教えるのではなく、まずは子どもに考えさせてみましょう。それから一緒に本やインターネットで調べてみるのです。パパやママと一緒にわからないことを調べることで人と一緒に何かに取り組むことの大切さを知るでしょう。わからなかったことがわかった瞬間に達成感も生まれます。

他にも子ども自身が興味を持てるものを発見できるように学校であったことやテレビ番組や映画を見た感想を話させるといった機会を与えることも大切です。人に説明する力が身に付き、また内容を深く掘り下げて質問をすれば子どもが自分が理解できていなかったことがあったと気づけます。そうしたらまた一緒に調べればいいのです。知ることは楽しいと身をもって体験できます。

オンライン英会話

オンラインの英会話教室もおすすめです。1時間程度の時間を外国人講師と1対1でパソコンの画面を通して英語でコミュニケーションをします。他の人が発言するのを待ったり、頼ったりすることはできません。自分の力で自分の母国語ではない言語で人とコミュニケーションをするのは立派なアクティブラーニングです。何かを質問されてわからなかったとしても一人で考えて、何か言葉を発して相手との次のコミュニケーションに繋げる力がつき、自立心が芽生えます。

Scratch

Scratchを活用してPCに親しむこともいいでしょう。ScratchではIDを登録すれば、世界中の仲間が作ったプログラムをダウンロードして自分のPCで動かすことができます。もちろん自分でプログラムを作ってプロフィールとともに世界中に発表することも可能です。家にいながら世界的なオンラインコミュニティに参加して、世界の人々と友達になれるのです。

まとめ

このように「アクティブラーニング」を実践する機会は日常生活にたくさん溢れています。家庭で親に甘えてばかりというのではなく、自らの判断で家族を助けられる子どもは学校や社会に出ても自ら判断し、よい行動ができるはずです。家庭でいつも自分から動く訓練をしていれば、自然とリーダーシップを発揮できる子どもを育てられるというわけです。「物事に興味を持ち、自分で考え、答えをだす」この繰り返しが「主体的・対話的で深い学び」となります。ただ単に子どもを塾に通わせて、知識を詰め込ませ、よい成績を維持させるだけで大丈夫でしょうか?将来、国際社会で生き抜く力を早いうちから育んでいくレッスンを毎日の家庭の中でぜひ始めてみませんか?

.jpg)

%20(1).jpg)