【2025年最新版】ワクワク楽しい自由研究テーマ例!小学生中学年編

夏休み、子どもが家にいると「ゲームやYouTubeばかり...」そんな時には手軽に取り組めてしっかり学ぶことのできる自由研究がおすすめです!

今回は、親子で楽しめる小学生中学年向けの自由研究のテーマをご紹介します。

夏休み、子どもが家にいると「子どもがゲームやYouTubeばかり...」

そんな時に、おすすめなのが手軽に取り組めるけど、しっかり学ぶことのできる自由研究がおすすめです!

今回は、親子で楽しめる小学生中学年向けの自由研究のテーマをご紹介します。

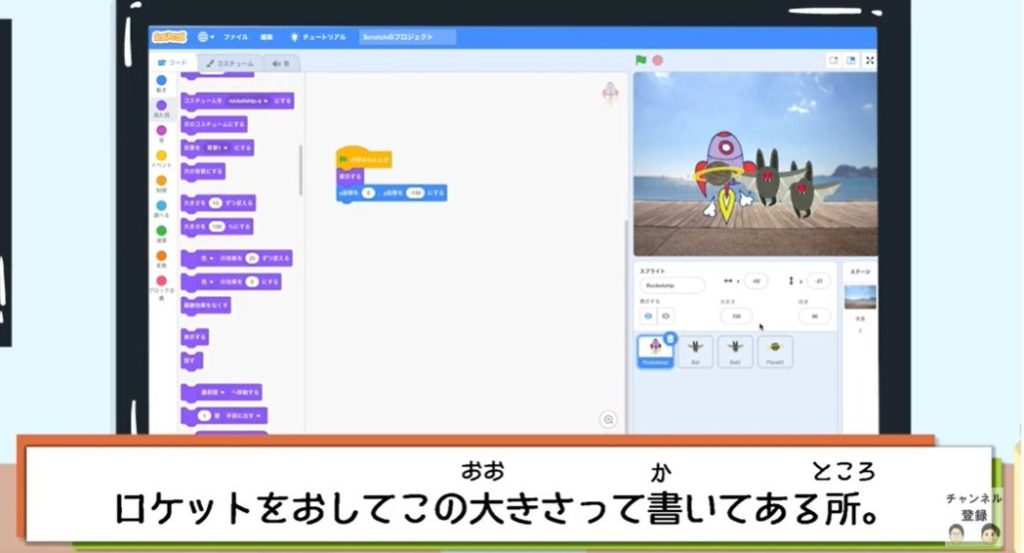

オリジナルゲーム(ゲームプログラミング)

Scratchでゲームを作ろう!〜シューティングゲーム〜

ゲームと言えば、子どもたちはすぐさま目が輝きますよね。

ゲームだと「いつまでやるの?」とびっくりするくらいの集中力を見せることもしばしば。

この集中力を別のことに向けられたらどんなにいいかと切に願う保護者の方も多いのではないでしょうか?

そこで「いっそのこと大好きなゲームを自分で作っちゃおう!」という、プログラミングの自由研究のご紹介です。

今回は、「Scratch(スクラッチ)」という、小学生でも使いやすいプログラミングツールを使います。

<取り組む流れ>

①「Scratch(スクラッチ)」の環境を準備する

こちらの動画にScratchの始め方が解説されているので、ご確認ください!

②キャラクターを選ぶ

↓

③位置を決める

↓

④プログラムを作る

詳しい作り方はこちらをご覧ください!

Scratch(スクラッチ)は子どもたちが簡単に楽しくプログラミングを学習できることを優先させて開発されたツールであり、カラフルなブロックを感覚的に操作できるように工夫されています。

小学校でプログラミングが必修化され、プログラミングの注目度は年々上がってきています。

自由研究に取り入れることで、いつもとは違ったものができあがること間違いなしです!

Scratch(スクラッチ)について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください!

【子どもの作品も紹介!】プログラミング言語Scratch(スクラッチ)とは? 始める手順も! みらいい

小学校のScratch(スクラッチ)授業実例3選!家庭で始めるポイントも紹介 みらいい

SDGsを考える 家庭の食品ロス調査

食品ロスとは、本来食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことで、SGDsの12番目のゴール「つくる責任つかう責任」に大きく関係しています。

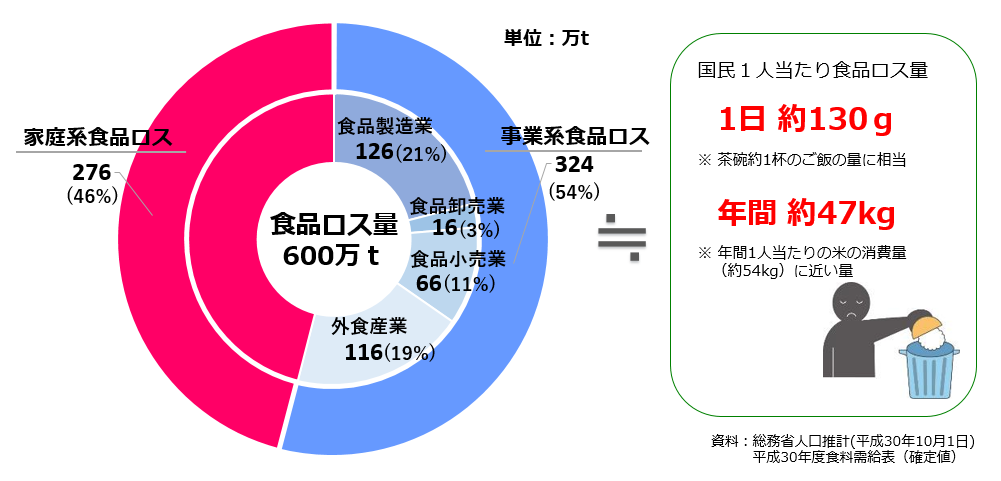

農林水産省が調査した結果、日本では食べられるのに廃棄された「食品ロス」が年間600万トン発生しているそうです。

これは国民一人当たり130グラム/1日、年間約47キログラムにのぼります。

(引用元 食品ロスとは:農林水産省)

食品ロスに関しては詳しくはこちらもご覧ください!

<取り組む流れ>

①家庭で出る食品ロスを探しましょう。

量や捨てられた理由などを表にまとめます。

②家庭で「手つかず」で捨てられた食品を見つけましょう。

重さと捨てられた理由を表にまとめます。

③7日間でどれだけの食品ロスが出たか計算してみましょう。

④自分の家の冷蔵庫の中を見て、食品ロスを未然に防げる工夫を考えてみよう。

⑤食品ロスをどうやったら減らせるか考えてみましょう。

詳しい方法は環境省のホームページのこちらで解説しています!

自分の家から発生している食品ロスを自由研究に取り入れることで、食品ロスを減らす取り組みに繋がります。

ご飯を食べ終わった後やごみ捨ての際に、食べ残しや手つかずの食品が捨てられてないか調べてみましょう。

1週間継続して調べることで、自分の家から排出されるおおよその食品ロスを知ることができます。

工作 草木染で自分のTシャツを染めてみよう!

(引用元:【自由研究】草木染めをやってみよう | Honda Kids(キッズ) | Honda)

自分の普段着ているTシャツが、オシャレに大変身したらどうですか?

友だちに自慢したくて、毎日そのTシャツを着たくなるかもしれませんね。

草木染めで自分のTシャツを染めておしゃれに大変身させる自由研究のご紹介です。

<準備するもの>

・Tシャツ

・ビワの葉

・豆乳

・ミョウバン

・重曹

・なべ

・ザル

・バケツ

・不織布(排水口用水きり袋ぶくろでもOK)

・大きめのボウル

・軍手やミトン(やけど防止のため)

・はかり

・はさみ

・はし

・輪ゴム

<取り組む流れ>

①布の重さをはかって、植物とミョウバンの量を計算する

②豆乳液にひたして干す(布ぬのに色いろがのりやすくなる)

③植物を煮出にして染め液をつくる

④ミョウバン液にひたす(布に色が定着しやすくなる)

⑤もようをつける

⑥染める

何日かに分けてゆっくり進めていくことも可能です。

Tシャツだけではなく、手ぬぐいなどいろんなものを染めてみるのも楽しそうですね。

どんな模様ができるのか、予想しながら草木染めに挑戦してみましょう。

また、汚れて使えなくなったTシャツなどを使えば、エコ活動にも繋がり、地球にも優しい自由研究になります。

実験 扇状地を作ってみよう

(引用元:扇状地をつくってみよう!|実験|夏休み!自由研究プロジェクト|学研キッズネット)

小学校の社会や理科で出てくる扇状地ですが、実際どのようにしてできるのでしょうか?

教科書には載っていて、頭ではわかっているけど、実際のところはよくわからないという人も多いのでは?

それでは、実際に自分で扇状地を作ってみようという自由研究です。

扇状地とは、山のふもとにある扇形のような形をした地形のことで、日本全国どこにでもある地形の一つです。

<準備するもの>

・砂(粒のそろっていないもの)

・大きめのトレイ

・水さし(じょうろなど)

・水

・トレイの下にはさむもの(板や本など)

①トレイの端に砂山を作ります

(引用元:扇状地をつくってみよう!|実験|夏休み!自由研究プロジェクト|学研キッズネット)

この時にトレイの下にタオルなどを挟んで傾斜をつけます。

②山の山頂あたりからゆっくり水を流します。

③山の形がどう変わるか、砂はどのように流れるかを観察しましょう。

実験で山の形がどう変わったか砂が水にどう流されたのかを、写真や絵でまとめるとわかりやすいです。

さらに、自分が住んでいる地域の近くにある扇状地についても調べてみるといいでしょう。

ペットボトルで雲を作ってみよう!

天気の授業で出てくる「雲」が、なんとペットボトルで作れます。

身近な材料を使って、空の仕組みを学べる科学実験にチャレンジしてみましょう。

<準備するもの>

・線香

・マッチ

・お湯(50〜60度)

・ペットボトル

①ペットボトルにお湯を底から1cmほど入れます。

(引用元:【自由研究】ペットボトルの雲 | Honda Kids(キッズ) | Honda)

お湯の温度が高すぎないよう注意しましょう。

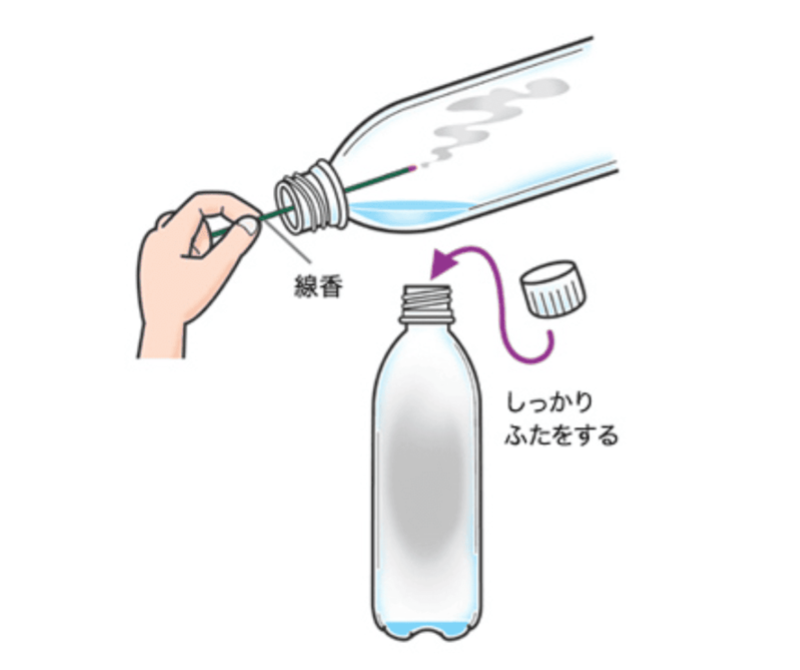

②線香に火をつけ、少しだけ煙を出してペットボトルの中に入れます。

(引用元:【自由研究】ペットボトルの雲 | Honda Kids(キッズ) | Honda)

煙は雲の「たね」になります。

③すぐにフタを閉め、ペットボトルをギュッと押したり、離したりしてみましょう。

(引用元:【自由研究】ペットボトルの雲 | Honda Kids(キッズ) | Honda)

④押すと中が透明に、離すと中に“もや”ができる=雲が発生!

(引用元:【自由研究】ペットボトルの雲 | Honda Kids(キッズ) | Honda)

ペットボトルをつぶしたり、離したりする力を強くしたり弱くしたりすると、雲のでき方に違いが出るのか試してみましょう。

ペットボトルの中に雲をつくって、そのままにしておくと、雲はどうなるか観察してまとめてみましょう。

水の中身を増やすとどうなるか、雲の濃さや消えるまでの時間などに注目してみるのも良いですね。

自由研究でレベルアップ!

自由研究は自分の知りたいことを、より深く学ぶとても良い機会になる、"探究学習"ですね!

日常にある「なぜ?」や「どうして?」の謎を、自由研究で明らかにすることで、論理的思考力や問題解決力を養えます!

ぜひこのテーマを参考に、ご家庭で自由研究を楽しみましょう!

%20(1).jpg)