こども家庭庁って何? わかりやすく解説!

2023年に発足した新しい行政機関「こども家庭庁」。ニュースなどでも耳にすることが多く、いかにも子どもや子育て中の人に関係のありそうな名称ですね。新しい機関が子どもや若者、子育て中の人にとって有益に機能していくことが望まれます。「こども家庭庁」とは、どのような組織で、どんな取り組みをしているのでしょうか? 私たちに関係のある政策はあるのでしょうか?

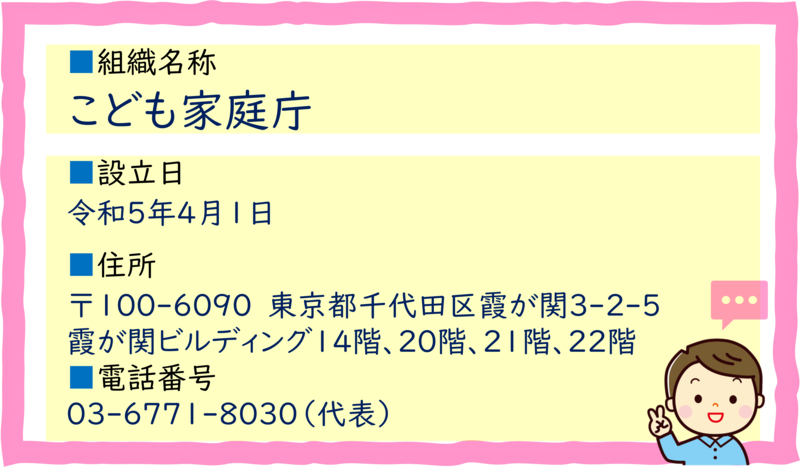

こども家庭庁の基本情報を紹介!

まずはこども家庭庁の基本的な情報を紹介します。

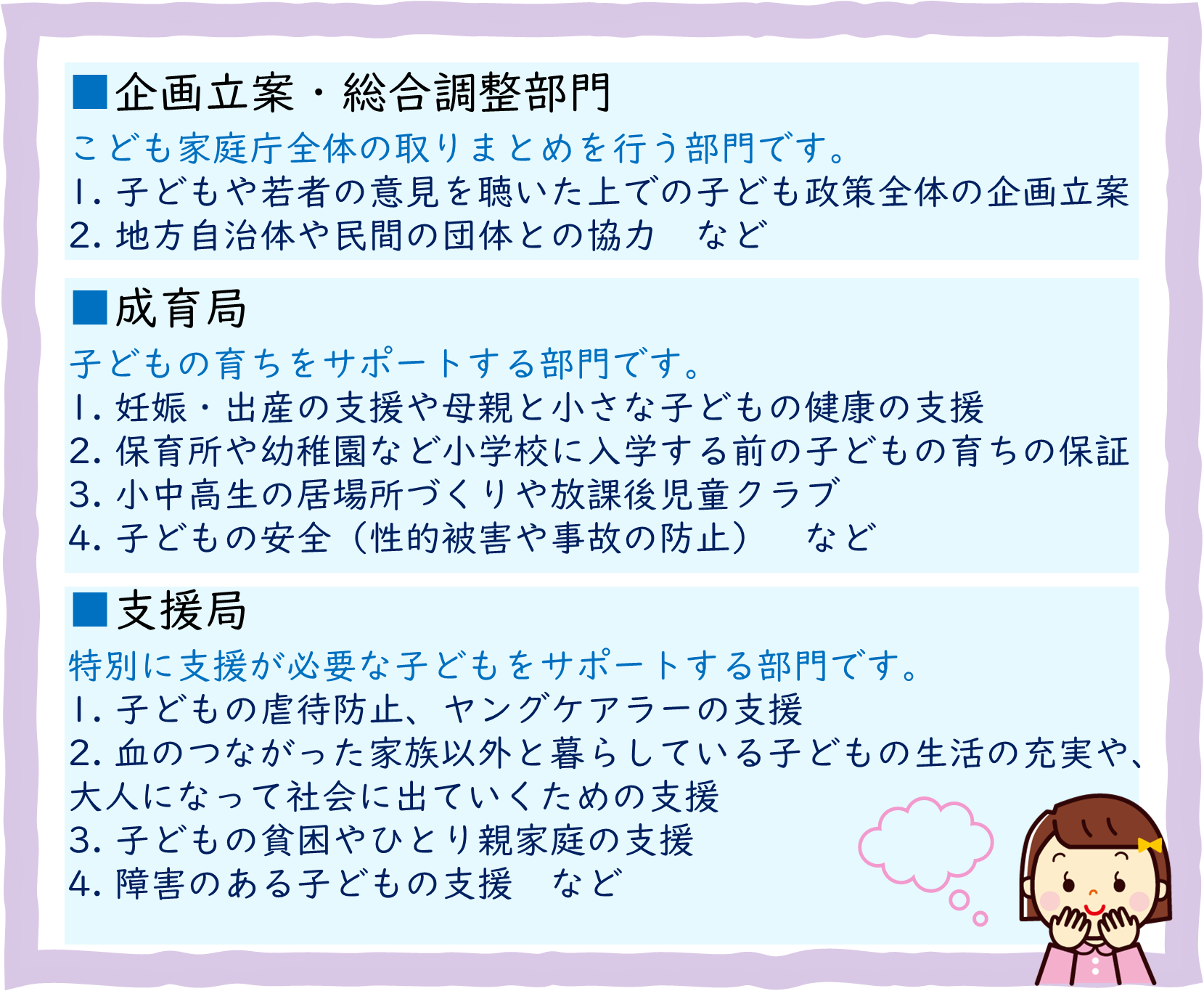

組織について

こども家庭庁の中には、大きく分けて3つの組織があります。

こども家庭庁設立の経緯とは?

こども家庭庁は、どうして設立されたのでしょうか? これまで子どもに関する政策や支援は、内閣府、文部科学省、厚生労働省など各省庁にまたがって縦割りで行われていました。しかし、増え続ける児童虐待や 少子化問題や不登校問題など、子どもを取り巻く環境は厳しくなる一方です。そのため、子どもに関する政策の調整や事務や窓口を一本化してスムーズに総合的に行うための機関の必要性が高まっていました。そして、子ども関連の政策の司令塔としての役割を担うため、令和4年6月に「こども家庭庁設置法」が成立。準備期間を経て令和5年4月1日に設立されました。

こども家庭庁ではどんな取り組みをしている?

こども家庭庁では、現在子育て家庭や子どもに起こっているさまざまな問題に対して、対策や取り組みが行われています。

政策は大きく4つ

1.こども家庭庁の司令塔としての役割、こども基本法の施行

2.子どもを取り巻く環境を整える

3.結婚、妊娠、出産、子育てについて

4.さまざまな成育環境の子どもに対しての対策

に分けられます。多岐に渡る政策の中から、子どもに関わる私たちにとって身近な項目を抜粋して紹介します。

1.こども家庭庁の司令塔の役割、こども基本法の施行

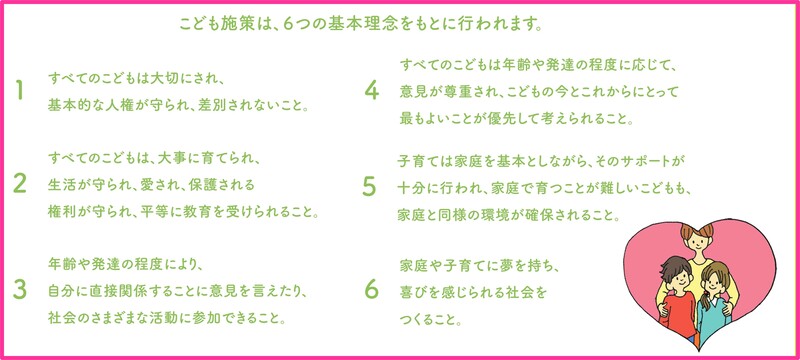

■こども基本法

こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。

■こども大綱の推進

こども基本法において、政府全体の基本的な方針などを定めた「こども大綱」を策定することとされています。子ども、若者、子育て中の人からも意見を募集していくとのことです。

■子どもへの意見聴取、政策への反映「こども若者★いけんぷらす」

「こども若者★いけんぷらす」は、小学1年生から20代なら誰でも登録できる「ぷらすメンバー」を募り、さまざまなテーマに沿って子どもや若者から意見を募集し政策に反映する取り組みです。子どもの社会参加を促しています。

こども若者★いけんぷらすについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

こども家庭庁:こども若者★いけんぷらすについて

2.子どもを取り巻く環境を整える

■子どもの居場所づくり

子どもにとって、安全が保障され、体験活動や仲間との交流を通して、主体性や自己肯定感を育む場として、学校や家庭以外の居場所の必要性が高まっています。「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」が閣議決定され、子どもの居場所づくりが推進されています。

■子ども・若者育成支援

子どもや若者の現状を調査したり報告書の公表、困難を有する子どもや若者への支援、子どもや若者から意見を聴き、施策の企画や立案に活かす社会参画の推進などが行われています。教育、福祉、保健、医療、雇用など、さまざまな分野において、関係省庁と連携しながら取り組みが進められています。

■子どもの安全

家庭や保育施設、教育施設、インターネット空間上などで起こりうる、あらゆる事故や性被害などから子どもを守るため、安全対策が推進されています。

■青少年の安全で安心な社会環境の整備

青少年の成長に悪影響を及ぼす非行問題、薬物乱用、有害なインターネット環境、などから青少年を守るため、社会環境の整備が行われています。

こちらの記事では子どもの居場所について紹介しています!ぜひご覧ください。

子どもの居場所はありますか?「サードプレイス」とは?ファーストプレイス、セカンドプレイスについても解説

3.結婚、妊娠、出産、子育てについて

■少子化対策

「少子化社会対策大綱」に基づいてさまざまな施策が推進されています。子どもや子育てしやすい社会への理解促進、父親の産休取得に関する働き方の意識改革、男性の家事育児参加を促す取り組みなどが行われています。

■母子保健・不妊症・不育症など

妊産婦検診、乳幼児健診、産後ケアなどの事業を通して、妊娠から子育て期間の切れ目ない支援が推進されています。性や妊娠、妊娠にまつわる健康管理の正しい知識を身につけられるような支援、不妊症、不育症の相談支援などにも取り組んでいます。

こちらの記事では子どもの性教育について紹介しています。ぜひご覧ください。

子どもたちのための性教育〜家庭で何を伝えるか〜

4.さまざまな成育環境の子どもに対しての対策

■児童虐待防止対策

虐待の現状把握、虐待防止のための取り組み、事例検討、調査研究、啓発活動などが行われています。

■社会的養護

保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護する取り組みが行われています。養育に大きな困難を抱える家庭への支援も推進されています。また、里親や特別養子縁組の制度の啓発活動や社会的養護の施設の運営などに関する取り組みも行われています。

■ひとり親家庭

ひとり親家庭などに対する支援は「子育て・生活支援」「就業支援」「養育費の確保」「経済的支援」の4つの面から施策が推進されています。

■障害児支援

障害児とその家族に対して、地域の支援体制を整えます。地域の保健、医療、障害福祉、就労支援など関係機関が携わり、切れ目なく支援が提供できるよう体制を整えています。

■いじめ防止対策

いじめ問題は、学校や教育委員会、文部科学省によって取り組まれてきました。こども家庭庁では従来の取り組みに加え、いじめ解消の仕組みづくり、重大な事態になってしまった事案への適切な対処の推進、社会全体でのいじめ防止対策の推進などの取り組みが行われています。

■子どもの貧困

子どもの貧困の解消に向けて、関係省庁と連携しながら、総合的な取り組みが行われています。支援の輪を広げるための広報活動、生活習慣の定着、学習支援、食事の提供などの支援を確立するための体制の整備などが行われています。

■ヤングケアラーについて

病気や障害のある家族のために家事や兄弟の世話などを日常的に行っている子どもの事を「ヤングケアラー」といいます。本人への負担が大きくなると、学業や勉強、友人関係などに影響が出てしまう可能性があります。当事者同士の交流や、調査研究を通して対策が行われています。

ヤングケアラーについて詳しくは、子ども家庭庁ヤングケアラー特設サイト

こどもがこどもでいられる街に。

■子どもの自殺対策

子どもの自殺対策の司令塔を担っています。厚生労働省、文部科学省、警察庁など関係機関で行われている自殺対策と連携し、連絡会議を行い、子どもの自殺対策強化に取り組んだり、啓発活動などを行っています。

こども家庭庁の政策は多岐にわたることがわかりました。いずれも子どもたちが普段から社会で抱えている問題です。子どもに関する問題が早急に改善に向かっていくよう、私たちもまずは問題を知ることから始めて、関心や問題意識を持って自分でも何ができるか考えていく必要があります。

こちらの記事では子どもの貧困や発達障害について紹介していますのでぜひご覧ください。

【SDGs1.貧困をなくそう】の現状と私たちができることを解説

子どもの発達障害の特徴・対応・接し方・診断などについてわかりやすく解説!

こども家庭庁と同時に施行の新しい法律「こども基本法」

子どもに関する新しい法律「こども基本法」。令和4年6月に成立、令和5年4月こども家庭庁発足と同時に施行されました。こども基本法について紹介します。

国際的な条約「子どもの権利条約」

「子どもの権利条約」を知っていますか? 1989年11月に国連総会で採択された子どもの人権を定めた国際的な条約です。子どもが主体として権利を持つことが明確に示されています。日本では1994年に取り入れられました。この条約により世界中のさまざまな状況におかれた子どもたちを守り、状況を改善することにつながってきました。

日本の子どもの権利を保障する法律

日本では、子どもにまつわる法律では、「児童福祉法」(厚生労働省)、「教育基本法」(文部科学省)、「少年法」(法務省)などがありますが、各省庁ごとの法律のため、子どもの権利を総合的に保障するための基本的な法律がありませんでした。日本国憲法と、国際法で認められている「子どもの権利条約」を総合的に保障する、原理原則となる法律が「こども基本法」です。

こども基本法について、わかりやすいパンフレットや動画で詳しく見ることができます。

こども基本法

子どもが社会参加できる社会になるように

こども家庭庁のホームページには、大人用のページと併せて、子ども用にわかりやすく解説しているページがあったり、子ども用のパンフレットを作成していたり、子どもに向けて、窓口を大きく開けています。例えば子どもが社会に向けて意見を伝えたい時、こども家庭庁に意見発信の場があることを紹介するなど、社会参加の仕方を学ぶために活用することもできるでしょう。

こども家庭庁が展開する政策が機能しているか、子どもと政治をつなぐ窓口としての役割がしっかりと遂行されているか、日々子どもと関わる私たちも気にかけていく必要がありますね。

子どもが社会に意見を表明して社会に参加できるこども家庭庁の取り組み。

「こども若者★いけんぷらす」

.jpg)

%20(1).jpg)