小学校で始まったプログラミング教育に使われる教材とは?

2020年から全ての小学校で始まるプログラミング教育ではどのような教材が使われるのでしょうか?

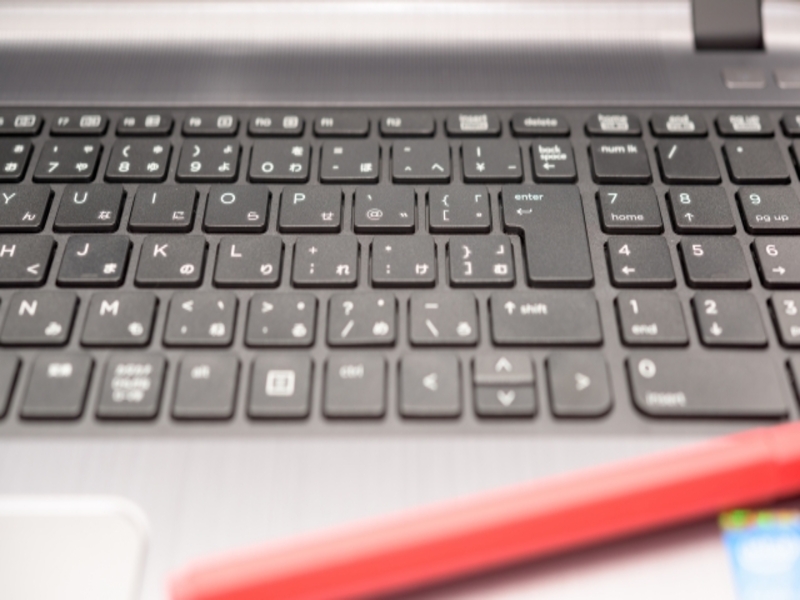

全員がパソコンやタブレットを使用することになるの?設備が少ない学校ではどのような授業になるの?

わからないことばかりですが、現在文部科学省などから出されている指針を元にご紹介いたします。

小学校プログラミング教育を行うにあたって必要な教材とは

小学校プログラミング教育に使われる教材の種類

いよいよ始まる小学校のプログラミング教育、いったいどういった教材で進められるのでしょうか。親世代は誰も経験したことがないので想像がつきませんよね。

各自治体ごとに教材が異なる可能性はありますが、文部科学省がHPに掲載した指針を元にご紹介いたします。

指針ではプログラミング教育の「基本的な操作に関する」ものと、「実践事例」の教材が動画とテキストに分けて紹介されています。大まかには文科省作成の教材は主に教員向けのもので、生徒が扱う教材は私たちでもダウンロードして使える民間業界が開発したアプリやソフトです。

プログラミング教育を行う教員研修用の教材とは

初めて導入される教育なので、初めてタブレットを使うような教員が授業を進めるための教材も大事です。

指針では授業準備のために「未来の学びコンソーシアム」Webサイトを活用するようにガイドされていて、コンピュータが苦手な教員でも何を使えばいいのかわかりやすいように選択式で教材情報ツールを検索できるようになっています。

他にもプログラミング教育の概要や今まで行われていた通常の授業にどのようにプログラミング教育を取り入れていくのか、先行して導入した学校などの実例集やテキストなどがリンクされているので準備に役立てることができます。

プログラミング教育を受ける生徒用の教材とは

では生徒向けの教材としては何があるのでしょうか?

大きく分けてコンピュータの教材を使って進められるものと、コンピュータを使わずに進めるもの(アンプラグド学習)があります。

コンピュータを使う教材としては上記サイトに無料のアプリとしてよく使われている「Scratch(スクラッチ) 」と「Viscuit(ビスケット)」が実践例として掲載されています。他にも「プログル」「プログラミングゼミ」、有料ものとしては「mBlock」「教育版・レゴマインドストーム」などが紹介されています。

コンピュータを使わないことをアンプラグドと言います。それでプログラミング教育ができるの?と思うかもしれませんが、アンプラグド教材については絵本の「ルビィの冒険(原題「Hello Ruby)」「とGLICODE(グリコード)」が掲載されていますので、後ほど詳しくご紹介いたします。

小学校プログラミング教育コンピュータを使った教材

プログラミング教育コンピュータを使った教材について

教員たちのスキル習得も間に合わないし、学校の設備の導入が進まないからアンプラグド学習だけで…というわけにはいきません。

学習指導要領では児童に「コンピュータをほとんど用いないということは望ましくない」としていますので、コンピュータの基本的な操作を体験することは必須となります。おそらく文科省が実践例として動画紹介している無料の「Scratch(スクラッチ) 」や「Viscuit(ビスケット)」が主流になるでしょう。

文科省・小学校プログラミング教育の趣旨と計画的な準備の必要性について(2)

無料教材「Scratch(スクラッチ)」「Viscuit(ビスケット)」

「Scratch」についてはご存知の方も多いのではないでしょうか。初心者でもわかりやすいビジュアルプログラミング言語の無料アプリとして世界的にも広く利用されています。

文科省のサイトにある教材例としてはこのアプリを使って

「正多角形をプログラムを使ってかく」

「ねこから逃げるプログラムを作る」

といった教える側も楽しめそうな動画とテキストが掲載されています。

また「Viscuit」は同じくビジュアル言語の無料アプリです。このアプリを使った教材として

「たまごが割れたらひよこが出てくるプログラムを作る」

という、これもまた楽しそうな実例動画とテキストが掲載されています。

有料教材「ArtecRobo(アーテックロボ)」

有料の教材「アーテックロボ」はレゴに似たブロックでロボットを組み立てセンサーをつなぎ、パソコンやiPad用ソフトでビジュアル言語でのプログラミングを入力して動かす教材です。

学校外のプログラミング教室や自宅用に販売もされていますのでご存知の方も多いかもしれませんね。「未来の学び」サイトにはこの動画教材はありませんが、小学校での実践例として6年生が行った

「電気を効率よく使うにはどうしたら良いかを考えよう」

という授業が紹介されています。

プログラミング教材についてはこちらをご覧ください!

小学校プログラミング教育コンピュータを使わないアンプラグド教材

プログラミング教育におけるアンプラグド教材について

パソコンやタブレットを使わないプログラミング教育、と言われてもなかなか想像がつきませんよね。

もちろん実践力は端末を触らなければ習得できませんが、小学校プログラミング教育のねらいである「プログラミング的思考の育成」は端末を使わなくてもある程度「学習」することはできるのです。

アンプラグド教材について詳しくはこちらをご覧ください!

おわりに

どのような教材を使うのかまだ決定していない学校も多いのですが、文科省が発表したガイダンスに沿ってご紹介いたしました。教員にもコンピュータは得意ではない方もいらっしゃいますが、いよいよ全国一斉に始まるプログラミング教育が教員・生徒双方にとって楽しく学べる教材で進むといいですね。