「SDGs4」の取り組み事例を解説!

「「SDGs 4.質の高い教育をみんなに」達成に向けての、取り組み事例が知りたい!」

持続可能な開発目標SDGs(エスディージーズ)に、積極的に取り組もうとしている方なら、上記のような考えをお持ちでしょう。

詳しい情報を1つでも多くキャッチできれば、SDGs達成にわたしたちも貢献できることが、はっきり見えてきますよね。

今回の記事では、「SDGs 4.質の高い教育をみんなに」の現状とともに、世界や日本企業で行われている取り組み事例を紹介します。

取り組み事例を見る前におさらい!「SDGs 4.質の高い教育をみんなに」とは?

取り組み事例をチェックする前に、SDGs4について大まかにおさらいしておきましょう。

SDGs4「質の高い教育をみんなに」とは、世界中の人々が平等に質の高い教育を受けられる世界を目指すべく掲げられた目標です。

日本では義務教育制度があるため、ほとんどの子どもは学校で学べる環境にありますが、世界では満足に教育を受けられない子どもがまだまだ多くいるのが実情です。

このような背景があり、国連は「国籍や性別などは関係なく、すべての人々に平等に教育を受けられる機会を提供すること」を目標として定めました。

なお、SDGs4の対象は子どもだけではありません。「質の高い教育をみんなに」の「みんな」は、さまざまな理由で教育を受けられなかった大人も含まれている点がポイントです。

平等に学ぶ機会を提供することで、大人もよりよい就労機会を得られ、社会づくりの担い手が増える。持続可能な社会の実現に繋がっていくのです。

SDGs4についての詳しい内容は、以下のページをチェックしてください。

SDGs4の取り組みとは?私たちにできることはある?現状や事例を解説! (miraii.jp)

「SDGs 4.質の高い教育をみんなに」世界や日本企業の取り組み事例

では、海外や日本企業は、SDGs4実現のためにどのような取り組みを行っているのでしょうか。ここでは、企業の取り組み事例をまとめました。平等に教育の機会を提供するため、世界レベルで取り組んでいることが伺えます。

地域の子どもの教育支援を行う「次世代育成支援行動計画」

株式会社協和のランドセルブランド「ふわりぃランドセル」は「次世代育成支援行動計画」を展開し、地域の子どもたちへの教育支援を積極的に行っています。工場見学や職場体験、学校行事などへの協力など、さまざまな取り組みに注力。子どもの成長に繋がる活動提供に貢献しています。

参照元:ふわりぃランドセル公式

商品開発に関わる体験を行い教育の機会を提供

株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、実際に商品開発に関わる体験を提供し、教育の機会を展開。子どもたちは、環境や社会に配慮した商品や消費に対する理解を深められます。

また、重要な消費者である子どもたちから新しい発想を学ぶことで、社会課題の解決につながる商品やサービスの開発・提供に活かしています。

また、グループの環境宣言「GREEN CHALLENGE 2050」の活動を子どもたちに説明する活動も実施。持続可能な社会を実現するためには、お客ひとりひとりの協力が欠かせないことを伝えています。

参照元:セブン&アイ・ホールディングス公式

視覚障がい者を疑似体験する「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を提供

株式会社ベネッセホールディングスは、ベネッセの英語教室 ビースタジオで英語を学ぶ子どもたちが参加できる「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を実施しました。

視覚障がい者の感覚を疑似体験することで、子どもたちは多様性の理解や互いの違いを認め合いながら生きていく大切さなどを深く学べたそう。

今後もベネッセグループでは、さまざまな違いに気づき、互いの個性や違いを認め合いながら自分らしく生きるための取り組みを行っていきます。

参照元: Benesse公式

協働プロジェクトを開始し貧困層の子どもたちへ持続可能な教育支援

「貧しい子どもたちのため、バングラデシュのNGO団体・BRAC(※1)が無償で提供しているBRACスクールに公文式を導入したい」。

そのような依頼を受け、株式会社公文教育研究会のKUMONは、「一人でも多くの人々に公文式を」という考えのもと、2015年にJICA(※2)、JETRO(※3)、東京大学と連携し、協働プロジェクトを開始しました。2019年には、BRAC、BRACが設立したBRAC Kumon Limited(BKL)とライセンス契約を結び、BRACスクールで学ぶ子どもたちが無償で公文式の学習ができるように尽力しています。

(※1BRAC…バングラデシュ国内で活動するNGO)

(※2JICA…国際協力機構)

(※3JETRO…日本貿易振興機構)

参照元:公文教育研究会公式

プログラミングの義務教育化

フィンランドでは、「コードスクールフィンランド」を展開し、2016年8月から義務教育の中にプログラミング教育を導入しました。

まず、1~2年生で論理的思考について学びます。続いて、小学3~6年生では「scratch(ブロックをつなげていくだけでプログラミングができる言語)」を用いてプログラミングを学び、7~9年生(日本の中学1~3年生にあたる)ではプログラミング言語について学習。

幼い頃からコンピュータに慣れ親しみ、プログラミングを学べる学習環境に身を置くことで、情報技術の進化が激しい現代社会を生き抜く力を習得できるでしょう。

参照元:Code School Finland公式

フリースクール「エフタースコーレ」を設立し自主性を育む

「個性を伸ばす教育」「自ら考える教育」を重視しているデンマークでは、共同生活によって自主性を育む全寮制フリースクール「エフタースコーレ」を設立しています。

中学卒業後はそのまま高校に進学するか、フリースクールに1年間通学するかを選択可能。自分の個性を伸ばすため、高校までの1年間、フリースクールに入学する子どももいるそうです。

音楽や芸術などの専門分野を伸ばしながら学べる環境を提供しています。

参照元:北欧研究所公式

ぜひ、企業のほかの取り組みもチェックしてください!

「SDGs 4.質の高い教育をみんなに」の日本と海外の取り組み事例 (miraii.jp)

「SDGs 4.質の高い教育をみんなに」の小学校の取り組み事例

ここでは、日本の小学校がSDGs4の実現に向けてどのような取り組みを行っているのか紹介します。

通級指導補正(SSR)を活用しすべての生徒に学ぶ機会を提供

福島県にある柴宮小学校では、通級指導補正(SSR)の実践に注力しています。

通級指導補正とは、通常の学級で学習しながらも個別的な特別支援教育を受けることで、学習を補っていくことです。

不登校傾向や不登校気味の子どもが複数名いる柴宮小学校。また、通常学級に在籍しているけれども学びにくさを感じ、積極的に授業に参加できない子どもも複数名いたそうです。

不登校や学びにくさといった課題を少しでも改善できるよう、SSRを実践。

子どもや親の心情に寄り添い、少しでも学びにくさを改善できるよう、SSRを中心に学校全体で取り組んでいます。

それぞれの子どもに応じた学習の場の設定や、子どもの思いや親の希望にそった学習の場を提供。通常の学級に在籍しながらSSRにも通い、「学びたい」という意欲を持つ子どもの学習支援も行っています。

参照元:郡山市立学校SDGs教育実践事例集

「SDGs 4.質の高い教育をみんなに」の課題とは?取り組み事例を知ってできること

SDGs4を実現するために海外や日本の企業はさまざまな取り組みを行っていますが、やはり課題があることも事実です。

課題の解決に向けて、私たちにできることは何でしょうか?取り組み事例を知ったうえで、子どもも含め、私たちができることを考えていきましょう。

SDGs4実現の前に立ちはだかる課題とは?

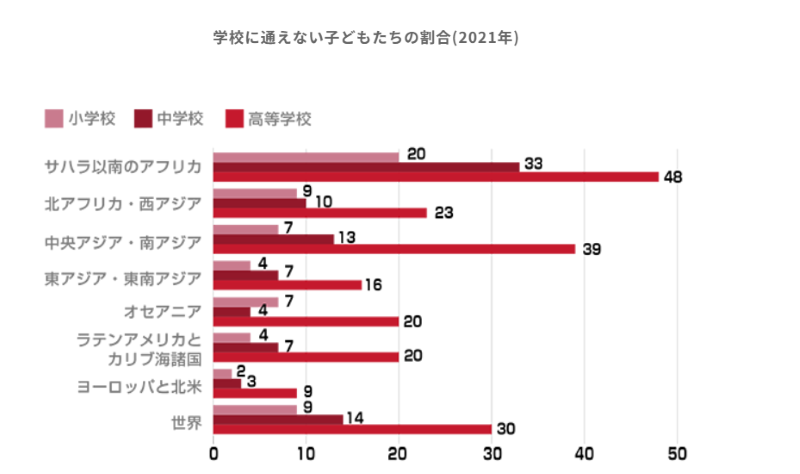

アフリカ地域では5人に1人の子どもが小学校に通えないという実情がある

引用元:日本ユニセフ協会公式

ユニセフのデータによると、小学校に通えない子どもは約6700万人。すべての年代で、サハラ以南のアフリカ地域の子どもたちが、もっとも学校に通えていないという結果になっています。

なぜなら、アフリカでは子どもの数と比較して、校舎や教材、教員が足りないため、教育環境を整えられないからです。また、子どもが徒歩で通える範囲に学校がないケースも。

SDGs4を実現するためには、学校の数を増やすなどして教育環境を整え、すべての子どもが学校に行けるようにすることが理想的です。しかし、そのためには多くの資金や時間、労力が必要になります。

SDGs4の実現には、ほかの目標と同様、国際レベルで取り組んでいかなくてはいけません。

児童労働や貧困により教育を受けられない

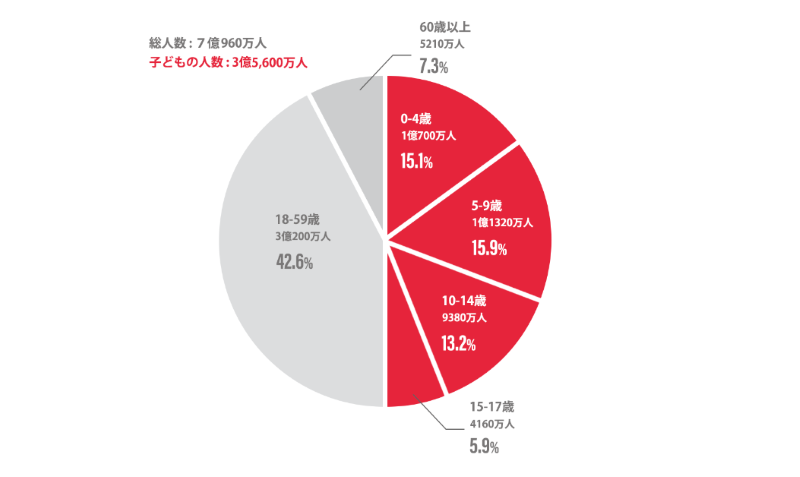

引用元:日本ユニセフ教会公式

ユニセフのデータによると、2024年現在、貧困状態にある人は世界中で7億6700万人と、10人に1人が貧困状態であることが分かります。

さらに、そのうちの約半数、3億8500万人が子どもという結果です。

貧困状態にあるため、授業料や教科書代が支払えない。また、家計を助けるために子どもが出稼ぎに行ったり、労働者として働かなくてはならなかったりして、学校に行く時間がない。

貧困状態にあることや児童労働の問題も、教育を受ける機会の損失に繋がっていると考えられます。子どもを取り巻く深刻な環境が、学びの機会を遠ざけているのです。

教育を十分に受けられなかったがために、大人になってからも収入の低い仕事しか選べず、さらなる貧困に陥ってしまう可能性もあります。

貧困と教育の相互関係は大きいため、教育の機会を提供する前にまずは貧困問題から解決にあたる必要があると言えるでしょう。

世界の貧困問題については、以下の記事も参考にしてください。

「SDGs1.貧困をなくそう」の取り組み事例を解説! (miraii.jp)

SDGs4の実現のため子どもと一緒にできることとは?

SDGsを実現するため、子どもと一緒にできることとして挙げられるのは、やはり募金や寄付です。

ネットで検索してみると、SDGsに取り組んでいる団体はたくさん見つけられるでしょう。小さな金額でも構いません。信頼できる団体を見つけ、寄付をしてみましょう。

代表的な団体としては、以下のようなものがあります。

また、文房具やランドセルを世界中の子どもに届けてみるのもおすすめ。

開発途上国の子どもたちに文具やランドセルを寄付することで、教育を受ける機会を提供することに繋がります。

ランドセルや文房具を寄付できるおもな団体は、以下のとおりです。

各団体のSNSで、支援活動を目にすることも可能です。ぜひチェックしてください。

子どもと一緒にできることは、以下の記事も参考にしてくださいね!

卒業後のランドセルはどうする?手元に置いておきたいならリメイクもあり! (miraii.jp)

SDGs4「質の高い教育をみんなに」日本の事例に学ぶ小学生ができること! (miraii.jp)

SDGs4「質の高い教育をみんなに」世界の事例に学ぶ小学生ができること! (miraii.jp)

できることから少しずつ取り組んでみよう!

SDGs4を実現するため、海外や日本の企業、小学校はさまざまな取り組みを行っています。

その中で、子どもと一緒にできることは、SDGsを支援している団体への募金や寄付でしょう。また、不要になった文房具やランドセルを寄付する活動もおすすめです。物資支援も教育の機会の提供に繋がるため、SDGs4の実現に貢献できていることが実感できるでしょう。

SDGs4を実現するため、できることはたくさんあります。自分たちができそうなことから積極的に取り組んでみましょう!

SDGsを学ぶためには、本を読むのもおすすめです!

【SDGs本】子どもと一緒に読むならこれ!おすすめ9選 (miraii.jp)

%20(1).jpg)